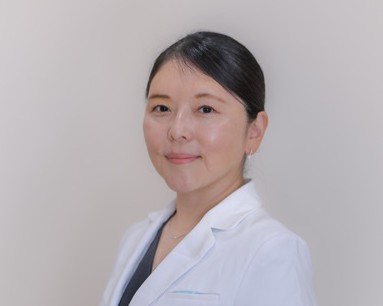

「わか皮ふ科クリニック」院長の石田 和加先生にインタビュー。石田先生は、総合病院や救急病院で豊富な経験を積んだ後、皮膚科医の少なかった新潟県上越市で自身のクリニックを開業。

総合病院、へき地医療、クリニック運営と、3つのフィールドを同時に担ってきた経験をお持ちです。

今回は、石田先生に美容医療へ進まれたきっかけや、患者一人ひとりに合わせたカスタマイズ治療、そして業界が抱える課題まで、幅広くお話を伺いました。

INDEX

ドクターズプロフィール

わか皮ふ科クリニック 院長

石田 和加(いしだ わか)先生

神奈川県鎌倉市出身。1994年に医師免許取得後、泌尿器科に入局するも結婚・出産のため一時専業主婦に。4人の子どもを出産後、33歳から当直を含めたフル勤務で復帰。皮膚科医として経験を積み、総合病院で救急医療にも従事。

その後、総合病院勤務と並行して「わか皮ふ科クリニック」を開業。現在は、上越医師会理事やカスタマイズ研究会理事としても活動している。

| (経歴) 1994年 帝京大学医学部医学科を卒業後、同大学泌尿器科学教室に入局 その後、皮膚科に転じて富山医科薬科大学(現・富山大学)皮膚科学教室で勤務 2005年 新潟県立中央病院 皮膚科医長 2006年 新潟県立中央病院 皮膚科部長 2012年 わか皮ふ科クリニック 開業 (資格) 日本皮膚科学会認定皮膚科専門医 上越医師会理事 Advisory Board Member, ZO Skin Health Japan |

▷わか皮ふ科クリニック公式HPはこちら

▷わか皮ふ科クリニック公式インスタグラム(@wakahifu)はこちら

医師としての背景 ~8年間で4人を出産、そして皮膚科医として33歳で医療現場の第一線に完全復帰~

―――まずは、石田先生が医師を目指した背景を教えてください。

父が大学教授、年の離れた兄が歯学部、姉が医学部に進学し、医師は常に身近な存在でした。

幼いころから人が倒れる場面に何度も遭遇し、「どう助ければいいのだろう」と考えたことも医師を志すきっかけとなりました。

キャビンアテンダントに憧れていた時期もありましたが、身長制限で断念し、進路を見直して医師の道を選びました。

―――石田先生が皮膚科を選んだ理由は?

当時は今のような研修医制度がありませんでした。卒業してすぐに自分の科を決めるのですが、実は最初は泌尿器科に入局しました。尊敬する先輩の背中を追ったのがきっかけです。

結婚と妊娠が続いた当時は、出産直前まで手術や当直に入るのが当たり前の時代でした。さらに夫の転勤(しかも半年ごとに地域が変わるという)も重なり、家庭と仕事の両立が次第に難しくなっていきました。

「やるなら中途半端にできない」と思い、この時期は思い切って子育てに専念する道を選びました。

結果的に、転勤先ごとに1人ずつ出産し、医師になってからの8年間で4人の子どもを授かりました。末っ子を産んだのは、31歳のときです。

専業主婦の間、生協の方に声をかけていただき、モデルの仕事をさせていただいたこともありました。どんなときも、「今の自分にできることを楽しむ」気持ちは変わらなかったように思います。

―――そうだったのですね!そこから皮膚科に転身した理由は?

医師として復帰する際、当初はもともとの泌尿器科を考えていましたが、上越には皮膚科医が少なく、医師をしていた義父が紹介先に困っていたこともあり、皮膚科に進むことを決意しました。

上越地区は当時は富山大学の管轄でしたので、富山大学の膚科に入局しました。

もう23年近く前のことですが当時はまだ新幹線もなく、片道2時間半の通勤。夫と義両親の支えを得ながら、子育てと両立しつつ平日の多くを富山で過ごしました。

デジタル写真のない時代で、当直も頻繁にあり、症例検討会の準備には毎週夜11時までかかることもありました。

その分、皮膚科の基礎と厳しさを徹底的に学べた大切な時期だったと思います。

―――そのあと、三次救急に進んだと伺いました。どのような経緯だったのですか?

家族のいる上越エリアで働きたいと希望していたところ、大学から三次救急病院への派遣の打診がありました。

子育てしながらでは厳しいのではと心配されましたが、少しでも家族と一緒にいられるならと引き受けました。

ところが実際に働き始めると、重症熱傷や重症薬疹、アナフィラキシー、皮膚がんなど、緊急性と専門性の高い対応が日常的に求められ、想像以上に大変な日々でした。

子どもと出かけている最中に呼び出されることも多く、プライベートはほとんどありませんでした。

一度、工場で大爆発があり、重度の熱傷の方が複数出る大災害に遭遇したこともあります。次から次に救急車が到着する現場は、まるで映画のようでしたが、幸い死者を出さずに済みました。

こうした過酷な環境での8年間は、本当に貴重な経験でした。

美容医療導入のきっかけ ~美容も保険も分け隔てなく“人を見る医療”~

―――「わか皮ふ科クリニック」は開業時からほぼ離職者がおらず同じスタッフとお聞きしました。小さなクリニックでありながら、チーム医療として機能しているとも伺いましたが、運営にあたって工夫されていることは何ですか?

開業当時から、「わか皮ふ科クリニック」は上越エリアで最高峰のクリニックを目指すという理念を掲げていました。

皮膚科医不足のため、当時私は1つの総合病院と2つのへき地の病院での診察も兼務していたため、私一人ですべてをカバーすることはできません。

だからこそ、スタッフ全員を徹底的に教育する必要がありました。特に重視しているのは、最初に患者さまと接する受付スタッフです。

受付も医療の一部と考え、事務・看護を含め全員がローテーションで教育を受け、診療の流れを理解できる体制を作りました。

これにより、トリアージや緊急対応も円滑になり、スタッフのやりがいにもつながっています。開業から14年経った今も離職がほとんどないのは、この仕組みのおかげだと思います。

―――チーム医療がクリニックの質につながっているのですね。「わか皮ふ科クリニック」で美容医療を取り入れるようになったきっかけは?

もともと私は、保険診療一本でやってきて、美容にはまったく興味がありませんでした。

ところが、総合病院・へき地医療・自分のクリニックと、3つの場で医療に携わる中で、患者さまの層やニーズがまったく違うことに気づいたんです。

総合病院では、緊急性の高い手術や最新医療が求められます。へき地医療では、生活に密着し、限られた薬や治療で患者さまを長く支えることが大切です。

一方、クリニックでは、保険診療の先の自費治療を求める患者さまも多く、また医師の裁量で必要な薬や治療を自由に取り入れることができ、それが大きなメリットでした。

開業当初はニキビに悩む若い患者さまが多く、過酸化ベンゾイルを輸入して使用し、3年後に保険適用となりました。

すると次にニキビ跡の課題が出てきて、さらにシミ取りを望む患者さまも増えました。

そこで、当時ほとんど導入されていなかったZO® SKIN HEALTH(ゼオスキンヘルス)の前身であるオバジ・ニューダームシステムを取り寄せ、さらに外用治療では取れないシミには新しい機器を導入しました。

保険診療だけからスタートした私のクリニックでしたが、患者さまの悩みに応えるうちに、美容医療のスキルを少しずつ広げていくことになったのです。

―――カスタマイズ治療研究会に所属されたきっかけは?

肝斑治療に悩んでいたとき、偶然参加したセミナーで黄聖琥先生と出会い、その理論に強く惹かれました。

後日クリニック見学もさせていただき、それがカスタマイズ治療研究会に参加するきっかけとなりました。ドクターズコスメについての講師依頼があり、大きな反響をいただきました。

研究会を通じて、外用だけでもデバイスだけでも不十分で、両者を組み合わせることが患者さまの肌に最も有益だと確信するようになりました。

当院では、受付スタッフを含め全員がカスタマイズ治療研究会に所属し、最新の美容医療や保険診療について常に学んでいます。

実際にその医療を提供しているかどうかに関わらず、正しい知識を持っていなければ患者さまからの質問に的確にお答えすることはできません。

スタッフ全員が学び続けることこそが、質の高い医療サービスの提供につながると考えています。

―――石田先生の考える、カスタマイズ治療の魅力は?

私にとってカスタマイズ治療は、保険診療と同じ「医療の基本」です。診察と経過観察を重ね、必要な治療を段階的に進めていきます。

肌だけでなく生活背景や経済状況も含めて最適解を考えることが重要で、単なる手法や機器の選択ではなく「人を見る医療」そのものです。

美容医療も同じく、患者さまが一生付き合う肌を健やかに守り続ける責任が医師にはあると考えています。

―――先生とお話していると、とても誠実で熱意のある姿勢が伝わってきます。その原点となるご自身の体験や価値観は、どのようなところから来ていると思われますか?

短かったですが専業主婦時代の経験が大きかったと感じています。

ママ友との交流を通じて、さまざまな家庭環境や価値観に触れ、「人は本当にいろいろな考え方、環境、生き方がある」という感覚が自然に身につきました。

子育てについての考え方も人それぞれです。子育てで大変な中みんなで助け合いながら楽しむことができ、その中で学んだ社会性は、今の自分の土台になっていると思います。

医師として閉鎖的な環境にいるだけでは得られない、現実社会の人々との接点や感覚を養えた大切な経験でした。

この時の体験は、そのまま医療現場での柔軟さにつながっていると感じます。

制限の多い勤務医や保険診療、そして自由度の高いクリニック、それぞれの環境で得た経験を生かしながら、状況に応じた医療を提供できているのだと思います。

美容医療の本質と医師としての責任 ~自由だからこそ、安全への意識が命を守る~

―――石田先生にとって、美容医療の役割とは?

美容医療は単なる外見のためのものではなく、「よりよく生きるためのツール」だと私は考えています。肌が整うと、毎日の鏡を見る時間が楽しくなり、自然と笑顔が増えます。その笑顔は自分だけでなく周りの人にも伝播し、日常の幸福感や健康にもつながります。

肌の手入れや簡単なスキンケアも立派な健康への投資であり、高額な治療だけが良い結果を生むわけではありません。

また、美容医療においても、医師の倫理観や人となりは非常に重要です。患者さまに安心感を与え、長期的に肌や健康をサポートする姿勢が信頼につながります。

治療の内容だけでなく、患者さまの生活や背景を理解した上で、最適なケアを提供することが大切です。

つまり、美容医療とは、0歳から100歳までの人生において「自分らしく、よりよく生きる」ための一つの手段であり、医療としての責任と人としての思いやりを両立させることが求められる分野だと考えています。

―――石田先生の考える美容医療業界の課題は?

美容医療は医師の裁量が大きく、日本では多くの治療を導入できます。だからこそ「その医療に本当に安全性が伴っているか」を常に意識することが欠かせません。

医師免許は専門分野によって区別されるものではなく、美容医療の医師も心臓外科の医師も、へき地医療を担う医師も、同じ「医師免許」を持っています。

専門の違いから誤解が生まれることはあっても、根本的な責任は同じです。

私自身、三次救急で急変対応に戸惑ったとき、夫から「医師免許を持っている以上、国から使命を与えられている。『診れない』ではなく、命を守る姿勢が必要だ」と叱られました。

その経験から、医師免許は単なる科目ごとの資格ではなく、医師としての責任そのものだと強く感じました。

だからこそ美容医療においても、医師としての基礎経験と知識、安全に対する強い意識が何より大切だと思います。

読者や患者さまへ向けて伝えたいメッセージ ~美容医療も命を預ける医療も、本質は同じ~

―――最後に、読者の方にメッセージをお願いします。

美容治療は決して悪いものではありません。大切なのは「信頼できる先生に出会うこと」です。

がん治療で手術や抗がん剤を任せられるかを考えるのと同じように、美容治療でも良いときも悪いときも支えてくれる医師を選ぶことが重要です。

そのためには、きちんと話をして「一生自分の体を任せられる」と思える先生を見つけてください。

そして医師もまた、信頼に応える存在であるべきです。美容医療は、患者と医師が築く信頼関係の上に成り立つと私は考えています。

―――若手医師にもメッセージをいただければと思います。

若いうちにしかできない経験がたくさんあります。総合病院では多くの科の先生方と関わり、それぞれの治療法や考え方を学べます。

へき地医療でも、1人ではすべてを担えないからこそ、協調性の大切さを実感できます。だからこそ、若い時期は専門に縛られず、幅広い経験を積んでほしいのです。

美容医療に特化するのも選択肢の1つですが、早く特化しすぎると視野が狭くなることもあります。

医師としての人生は長いので、まずは多様な現場や患者さまを経験し、その学びを将来に生かしてください。私自身も若い頃に積んだ経験が、今の医療の礎になっています。

大変なことも多かったですが、その1つひとつが今の自分をつくってくれました。若い先生方には、焦らず成長につながる経験を重ねてほしいと願っています。