眼瞼下垂かどうかチェックするきっかけとなるのは「まぶたが重い」「目が開きにくい」など、日常で感じる目元の変化ではないでしょうか。

眼瞼下垂の症状は、実はまぶたの機能に変化が生じているサインかもしれません。

原因や症状の傾向を知ることで、ご自身の状態を見極めるヒントになります。

この記事では、眼瞼下垂の主なサイン、セルフチェック項目、クリニックへの受診の目安などについて情報をまとめています。

眼瞼下垂が疑われる主な症状

まぶたの重さや視界の違和感が続くと「眼瞼下垂かもしれない」と不安になる方は少なくありません。

まずは、日常生活で気づきやすいサインや見た目による変化、眼瞼下垂の種類について解説します。

■日常で気づきやすいサイン

まぶたが思うように上がらない状態が続くと、日常のちょっとした場面で違和感を覚えます。

とくに気がつきやすい症状は「まぶたが重い」「目が開けにくい」「視野が狭い」などです。

また、眼精疲労や頭痛、肩こりのほか、夕方になるとまぶたが開けにくくなるといったサインも眼瞼下垂でよく見られます。

これは、まぶたを持ち上げる動作を補うため、周囲の筋肉に負担がかかることが理由です。

眼瞼下垂は、無意識のうちにおでこの筋肉で目を開こうとしている状態です。

一重まぶたの方やコンタクトレンズを長年使用している方に多いとされています。

■見た目の変化として表れる特徴

眼瞼下垂は、日常動作だけでなく見た目にも変化が表れることがあります。

代表的な見た目の変化は「黒目の見える範囲が狭くなる」「眠そうな顔に見える」といった特徴です。

正面から見た時に黒目がまぶたに隠れてしまう割合が多いと、まぶたの開きが弱くなっている可能性があります。

また、まぶたを持ち上げる筋肉が弱まると、上まぶたの脂肪が下に落ち込んで見えるため、腫れぼったい印象になるのです。

この変化は加齢による皮膚のたるみと重なると、軽度の眼瞼下垂では自覚症状が出にくいとされています。

ただし、見た目の変化は個人差があるため、必ずしも症状の程度とは比例しません。

あくまで「変化の目安」とし、セルフチェックや医療機関へ相談するきっかけにすると安心です。

■眼瞼下垂の種類

眼瞼下垂は原因によって、主に3つのタイプに分かれます。

また、種類によって治療のアプローチが異なります。

| 種類 | 特徴 |

| 先天性眼瞼下垂 |

|

| 後天性眼瞼下垂 |

|

| 偽眼瞼下垂 |

|

眼瞼下垂のセルフチェック方法

出典:photoAC

「眼瞼下垂かも」と不安を感じた時、まずはご自身のまぶたの状態を冷静に確認することが大切です。

ここでは、鏡を使った基本のセルフチェックと、生活動作におけるチェックポイントをまとめました。

■鏡を使った基本チェック項目

眼瞼下垂の鏡を使ったセルフチェックでは、まぶたの開き方や目元の動きを客観的に確認できます。

鏡を持ち、力を抜いた状態で正面を見てみましょう。

黒目(瞳孔)の上部分が、まぶたにどの程度隠れているかが重要なポイントです。

一般的には黒目の上部が少し隠れる程度ですが、まぶたが大きく被さっている場合は、まぶたを持ち上げる筋肉がうまく働いていないかもしれません。

まぶたの下がり具合だけでなく、眉毛の位置が高い状態も、中程度から重度の眼瞼下垂である可能性が高いです。

疲労やむくみなど一時的な要因でも変化するため、数日続けてチェックしてみましょう。

■生活動作で分かるチェック項目

眼瞼下垂の見分け方のヒントは、日常生活の中にも存在します。

例えば、パソコン作業や小さな文字など、何か見ようとする際、視界を確保するため無意識に顎を上げる動作をよくしてしまう方は、眼瞼下垂の可能性が高いです。

また、夕方になると目が重くなるといった症状が続くことも見逃せません。

生活動作で分かる変化は小さなものが多いため、「最近なんとなく違和感が続く」という感覚も大切にしてください。

気になるサインが複数あれば、一度医師に相談するタイミングと考えてみましょう。

眼瞼下垂になりやすい要因と受診の目安

出典:photoAC

まぶたの開きが弱くなる背景には、年齢による変化のほか、日常の習慣や目元への負担が積み重なることも関係します。

ここでは、眼瞼下垂になりやすい要因について解説します。

■加齢による筋肉や腱膜の変化、皮膚のたるみ

後天性の眼瞼下垂は、加齢による筋肉や腱膜の変化と深い関係があります。

まぶたを持ち上げて維持するには眼瞼挙筋腱膜(がんけんきょきんけんまく)の働きが不可欠です。

挙筋腱膜は、年齢とともに伸びたり緩んだりしやすく、その状態になると筋肉自体に問題がなくとも、まぶたを十分に持ち上げられなくなる場合があります。

また、加齢による変化には、皮膚のたるみや目の周りの脂肪が減少することも挙げられます。

皮膚の弾力がなくなるとまぶたが下がり、視界を遮る原因に。

そして、まぶたの脂肪が減ることで、目の周りの組織を支える力が弱くなり、まぶたの構造が不安定になりやすくなるのです。

加齢が原因の眼瞼下垂はゆっくり進行することが多く、日によって調子が違うため、気づきにくい場合が多いです。

セルフチェックしてみて「開きにくい」と感じる日が続く時や、額のシワが増えたように感じた時は、変化が起きた可能性を考えると良いでしょう。

■生活習慣やクセ、コンタクト使用などの影響

日常生活の中で、気づかないうちにまぶたへ負担がかかっているケースもあります。

代表的なものに「コンタクトの長期使用」があります。

コンタクトの着脱の際に、まぶたを引っ張る動作が続くことで、腱膜に負担がかかりやすくなり、軽度の眼瞼下垂につながることがあるのです。

また、アレルギーや花粉などで目元に触れる習慣がある場合も、まぶたに強い刺激を与えます。

刺激という観点から見ると、アイメイクをゴシゴシと擦りながら落とす習慣のある方や、まつ毛エクステのつけ外しにより、負担がかかっている方も注意が必要です。

日常のクセを振り返り、目元に負担をかけている行動がないか確認してみましょう。

■受診の目安

眼瞼下垂の受診を考えるきっかけとして大切なことは「日常生活に影響が出ているかどうか」です。

以下のような症状がある場合は受診を検討しましょう。

- まぶたが下がることで視界が狭くなり、日常生活が送りづらい

- 頭痛や肩こりが頻繁に起こり、仕事や家事に支障をきたしている

- まぶたの左右差が大きくなり、見た目に違和感がある

セルフチェックはあくまで目安ですが、「いつも同じ違和感が続く」「生活に影響してきた」と感じた時は、自己判断せず、早めに受診しましょう。

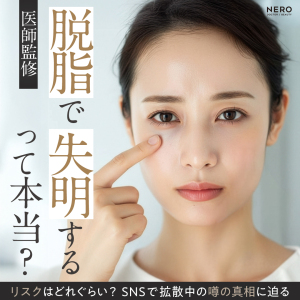

眼瞼下垂の治療法「眼瞼下垂切開法」の特徴をチェック

出典:photoAC

眼瞼下垂を治す方法に、眼瞼下垂切開法というものがあります。

ここからは、眼瞼下垂切開法について詳しく見てみましょう。

■眼瞼下垂切開法とは?

眼瞼下垂切開法とは、まぶたを切開して眼瞼下垂の症状を緩和する施術です。

上まぶたの二重ラインに沿って皮膚を切開し、たるみの悩み解消を目指します。

■保険診療と自由診療の違い

眼瞼下垂の手術は、症状によって保険適用となる場合があります。

眼瞼下垂切開法において、保険適用になる場合と自由診療になる場合の特徴をまとめました。

なお、保険適用・自由診療のどちらになるかは医師の診断で決まります。

| 保険適用 |

|

| 自由診療 |

|

「二重にしたい」「目をぱっちりさせたい」という見た目重視の理由の場合、保険適用にはなりません。

保険適用となるのは、あくまでも日常生活に支障がある場合に限ります。

また、保険適用と自由診療では、手術後のデザインの自由度に大きな差がある、という点にも注意が必要です。

■眼瞼下垂切開法で得られる効果は?

眼瞼下垂切開法によって、以下のような効果が期待できます。

- 視界が広くなる

- 目がぱっちりとした印象になる

- 目力がアップする

- 目が開きやすくなる

- 眼瞼下垂が要因の頭痛や肩こりの軽減

眼瞼下垂が原因で日常生活が送りにくい方は、クリニックを受診し、医師の判断を仰いでください。

まとめ

眼瞼下垂は、まぶたの重さや目が開けにくいといった日常の小さな変化から気づくことが多い症状であり、セルフチェックで傾向を捉えることができます。

軽度の違和感であれば、まずは日常生活の見直しから始めてみましょう。

気になる項目が複数当てはまる、疲れやすさが続くなどの変化がある場合は、一度クリニックを受診してみましょう。

治療の有無にかかわらず、ご自身のまぶたの状態を知ることが、快適な目元づくりの第一歩になります。

この記事を読んだあなたにおすすめの関連記事

| ・当サイトは、美容医療の一般的な知識をできるだけ中立的な立場から掲載しています。自己判断を促す情報ではないことを、あらかじめご了承ください。また、治療に関する詳細は必ずクリニック公式ホームページを確認し、各医療機関にご相談ください。 ・本記事は、執筆・掲載日時点の情報を参考にしています。最新の情報は、公式ホームページよりご確認ください。 ・化粧品やマッサージなどが記載されている場合、医師監修範囲には含まれません。 |

【治療の内容】眼瞼下垂術

【治療期間および回数の目安】1回※状態によって異なります。

【費用相場】¥300,000~¥600,000※クリニックや術式により異なります。

【リスク・副作用等】腫れ、内出血、左右差、目が閉じづらくなる、感染など

【未承認機器・医薬品に関する注意事項について】

・本治療には、国内未承認医薬品または薬事承認された使用目的とは異なる治療が含まれます。

・治療に用いる医薬品および医療機器は、各クリニック医師の判断のもと導入しています。

・重大なリスクや副作用が明らかになっていない可能性があります。

・万が一重篤な副作用が出た場合は、国の医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。"