現在、日本国内の医療の現場で少しずつ普及が進み始めているキャダバー(献体)を用いた手術トレーニング。医師の技術向上だけでなく、手術の安全性や精度にも大きく寄与するものでもあり、医師と患者双方にとって重要な教育機会とされています。

しかし、キャダバートレーニングには、多くのメリットがある一方で乗り越えるべき課題も。今回は、キャダバーに焦点をあてて、医療現場においてなぜ注目されているのか、また普及のためにどのような課題を解決しなければならないのかについて考察します。

INDEX

キャダバーとは?どこでどう学ばれるのか

近年、国内でも注目度が高まっているキャダバーの存在。まずは、キャダバーの存在意義や医療現場で重要視されている背景、また普及のためにどのような課題があるのかを詳しくみてみましょう。

近年、国内でも注目度が高まっているキャダバーの存在。まずは、キャダバーの存在意義や医療現場で重要視されている背景、また普及のためにどのような課題があるのかを詳しくみてみましょう。

■キャダバーってなに?なぜ医療の分野で必要とされる?

キャダバー(cadaver)とは、医学・医療の教育や研究のために用いられる、献体されたご遺体のことです。医療分野の発展や安全性向上に貢献する大変重要な存在であり、主に人体の構造理解を深めたり、実践的な技術向上や医療機器の検証をしたりするために活用されています。

かつては海外で行われることが多かったキャダバートレーニング*ですが、近年では日本国内でもその機会が徐々に増えつつあります。

外科はもちろん美容医療の分野においても、健全で効果的な施術を提供するには、神経や血管、筋肉、脂肪などの位置や走行について立体的に把握することは不可欠。

例えば、注入治療では穿刺時に針先が見えないため、重要な組織や血管を避けて注入する技術が必要となりますが、キャダバーを用いることで教科書や模型からでは得られないリアルな知識の習得に役立ちます。

さらに、美容外科の領域では、新しい手術法や注入法が次々と登場。最新の術式や医療機器に対応するための実践的な練習手段としてもキャダバートレーニングの重要性は年々高まっています。

しかしながら、国内でのキャダバートレーニングは海外と比較すると垣根がまだ高く、現在実施しているのは一部の大学病院や医療機関のみ。これらの現場では、医師たちが貴重な学びの場として真摯に向き合い、提供された献体に対し最大限の敬意を払いながら研修に臨んでいます。

キャダバートレーニング…献体された遺体を用いた手術トレーニング(解剖実習)のこと

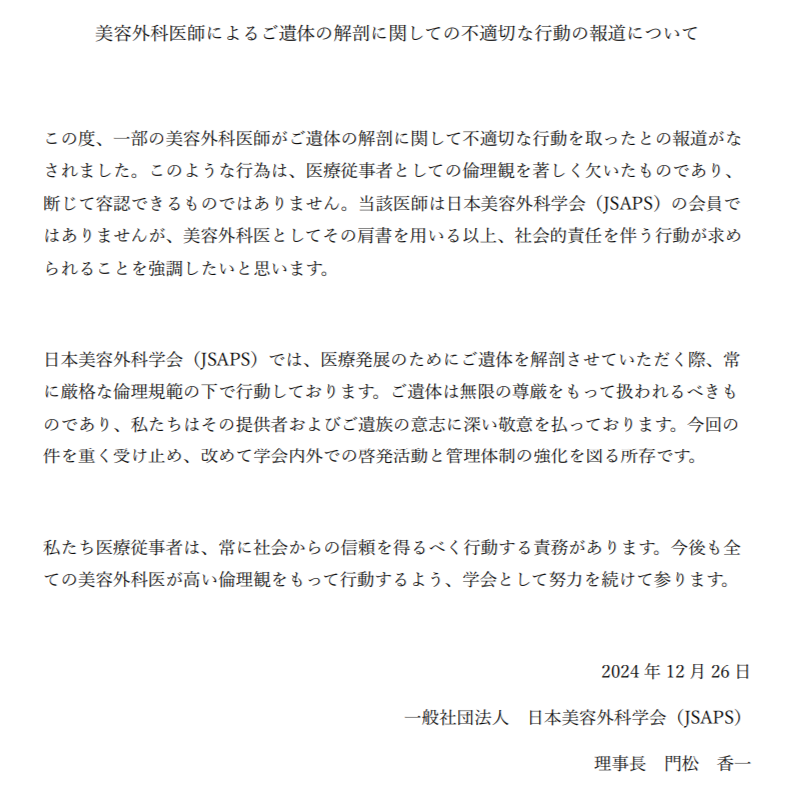

■SNS炎上から考える「学びの場」としての倫理観

以前、某美容クリニックの女性医師が、海外でのキャダバートレーニング中に献体の前でピースサインをして写真撮影をし、SNSに投稿したことで大きな炎上を引き起こしたのは記憶に新しい出来事です。

倫理的に厳格な管理体制が求められる人体解剖において、医療に携わる立場の医師が献体への尊厳を欠いた不適切な行動を取ったことから非難の声が相次ぐ事態に。

「人として医師として決して許されるものではない」「医療の発展に役立ててほしいという遺族の想いを踏みにじる行為だ」などの意見が多く寄せられました。なかには、「献体を検討していたけれど、やめることにした」といったものも。

医師に対する非難の声だけでなく、献体を用いたキャダバートレーニングそのものに対して、否定的な印象へとつながることを懸念する声も見受けられました。

また、この騒動を受け、日本美容外科学会(JSAS、JSAPS)も声明文を発表。

医療従事者としての在り方を指摘するとともに教育や管理体制の強化に取り組む姿勢を示し、大きな注目を集めました。

この出来事は医療従事者たちにとって、医療行為の尊厳や献体に対する倫理観を改めて問う契機になったと言えるでしょう。

実際に研修を受けた医師の声と、学べる技術

一部の医療従事者による軽率な行動によって、否定的な印象を抱く声も寄せられたキャダバートレーニングですが、現在も国内ではその普及に向けた取り組みは進行中。厚生労働省主導のもと全国的な整備が進められています。

一部の医療従事者による軽率な行動によって、否定的な印象を抱く声も寄せられたキャダバートレーニングですが、現在も国内ではその普及に向けた取り組みは進行中。厚生労働省主導のもと全国的な整備が進められています。

では、キャダバートレーニングに実際に参加した医師たちは、人体解剖の必要性や在り方についてどのような想いを抱いているのでしょうか。今回、美容医療業界を牽引する3名のドクターにお話しを伺いました。

■日本美容外科学会(JSAPS) 前理事長・武田啓先生 ~人体解剖は医師としての倫理観を育む貴重な場~

出典:自由が丘クリニック

今後、シミュレーション技術が進化すれば、キャダバートレーニングに代替する新たな手段が現われる可能性もあるでしょう。

しかし、医師として技術を磨くためには、人体の立体構造を正しく理解することが欠かせません。そのため、実際の人体に触れて学べるキャダバートレーニングは、現時点において非常に有効な学びの場となっていると考えられます。

また、亡くなった方のご遺体を通じて学ばせていただくという姿勢は、医師としての倫理観を育む上で重要な機会でもあります。

美容医療には商業的な側面もありますが、どこまでが医療でどこからが商業行為になるのかという線引きを意識し、やりすぎない抑制感覚を持つことが必要です。

医療とは本来、人を治すためのものです。本質を見失って逸れてしまわないためにも、人体解剖を通じて倫理観を深めることが求められるでしょう。

■自由が丘クリニック理事長・古山登隆先生 ~解剖学の限界を知ることが重要~

出典:自由が丘クリニック

紙の資料だけでは把握できない“立体的な構造”や“危険なポイント”を体得するために、を用いたキャダバートレーニングは非常に役立ちます。

しかし、体の構造は一人ひとり異なるもの。1人のご遺体から得た知識をそのまますべての患者に適用するのは、かえってリスクを招く恐れもあります。そのため、「やったから安心」と考えるのは大きな誤解です。

近年では、キャダバートレーニングをイベント的に捉える風潮も見受けられますが、「やって偉い」では決してなく、「やって当然」と捉えるべきものです。

最も重視すべきなのは、キャダバートレーニングを土台として“安全性を高めるために自分の技術をどのように高めて、今後の臨床にどう応用していくのか”という、より実践的な部分に重きを置いた視点だと私は考えています。

▽自由が丘クリニック 理事長 古山 登隆先生のインタビュー記事はこちらをチェック

■KAI CLINIC TOKYO(カイクリニック東京) 院長・播摩光宣先生 ~外科医の成長と医学の進歩を支える~

スポーツ選手や料理人など、どの職業においても習得のための練習が必要です。しかし、医師という職業は非常に特殊であり、慣れていない手術を実際の患者で試す事は決して許されません。

人体模型や3Dシミュレーションソフトなどを用いる方法もありますが、やはりよりリアルに近いキャダバーを使用させていただくトレーニングに勝るものはないでしょう。

キャダバーを用いた解剖は、外科医の技術向上のための貴重な研鑽の機会であるだけでなく、新たな解剖学的知見の発見など医学発展においても大きな意義を持ちます。

医療に携わる私たちは、キャダバートレーニングが献体という崇高なご厚意のもと、成り立っていることを心に留めておくべきです。それとともに、ご遺体に対して最大限の敬意と感謝の気持ちを持ち続けることが求められます。

▽KAI CLINIC TOKYO(カイクリニック東京) 院長・播摩光宣先生のインタビュー記事はこちらをチェック

日本国内におけるキャダバートレーニングの課題と展望

■学ぶ側に求められるのは献体へ深い敬意を持つこと

キャダバートレーニングで用いられる献体は、「医学教育や医療技術向上に役立ててほしい」という故人の尊い無償の善意によって提供されたものです。そのため、学ぶ側は「この献体もかつては人格を持った一人の人間であった」という意識を常に持ち続けなければなりません。

献体制度は、医学の発展と進歩に欠かせないかけがえのない存在です。また、医療安全の向上にも大きく寄与し、患者へのリスクの軽減や医療訴訟、事故防止という面においても大変重要な役割を果たします。

ご遺体を提供していただいた故人やそのご遺族に対して深い敬意を払い、謙虚な姿勢で学ぶことが医療従事者として求められる基本的な倫理であると言えるでしょう。

しかしながら、騒動となった医師のように軽率な行動を取る者が一部でもいれば、人体解剖や美容医療が悪評されてしまうことになります。さらには、医療業界全体が世間の厳しい目にさらされ、信頼が著しく損なわれてしまう可能性もあるということを決して忘れてはなりません。

医療従事者は、常に高い倫理観を保つことを心がけ、社会からの信頼を損なわないように責任ある行動を取ることが求められます。

■キャダバートレーニングにおけるルールの重要性

日本では、献体を用いた研究や手術手技トレーニングを実施する際の指針として、「臨床医学の教育研究における死体解剖のガイドライン」が策定されています。このガイドラインには、遺体の取り扱い方や倫理的な配慮、教育内容など、キャダバートレーニングが実施されるうえで大切となる具体的なルールが示されています。

また、大学や医療機関によっては、献体の取り扱い方法や実習の進め方などについて独自のガイドラインを設けているところもあるようです。

こうしたルールを整備・順守することは、献体制度への信頼低下や風評被害を防ぐうえでも大変重要です。

実際、これまで美容医療の学会では、写真撮影可能な場面も多く見受けられましたが、SNS投稿による騒動を契機に学会の情報管理の強化や発表者の技術保護などの観点から、撮影を禁止にしたり撮影可能な場面を限定したりする動きが増えつつあります。

これは、純粋に学びに集中できる環境を再構築しようという意識の現れでもあると言えるでしょう。

キャダバートレーニングにおいても、こうした流れを受けてより具体的かつ厳格なルールの制定・改善が求められています。明確な指針があることで、医師一人ひとりの行動に自覚と責任感が生まれ、より健全で効率的に学べる場として機能していくことが期待されます。

さらには、運用体制が整うことで、キャダバートレーニングに対する社会的な理解や信頼も深まり、将来的な普及にもつながっていくでしょう。

キャダバー普及には、法令や倫理を厳守して社会から理解を得ることが必要不可欠

キャダバーを用いた研究や実習から得られる学びは、他のいかなる教材やシミュレーション技術でも完全に代替することはできず、今後の医療を担っていく人材育成や医療技術の発展に欠かせないものです。

さらに、医療技術の発展は患者の予後改善にもつながることから、ますます重要性が増していくと考えられます。

現在、キャダバートレーニングは国内でも限られた施設でのみ実施されているのが現状です。普及を進めるには、法令や倫理を厳守して患者や社会から理解を得ることが重要。キャダバーの意義と尊さに向き合いながら、誠実な運用が求められています。

| ■日本美容外科学会(JSAPS) 前理事長 武田 啓(たけだ あきら)先生

北里大学名誉教授。形成外科・美容外科の分野で長年にわたり臨床・教育に携わり、Choi式自毛植毛の第一人者として知られる。毛髪再生医療や植毛技術の発展にも尽力し、自然な仕上がりと高い定着率を追求する施術に定評がある。毛髪に悩む患者に寄り添い、科学的根拠に基づいた治療を提供している。 |

| ■自由が丘クリニック 理事長 古山 登隆(ふるやま のぶたか)先生

北里大学医学部卒業後、日本の美容医療のパイオニアである塩谷 信幸医師に師事。1995年に「医療法人社団 喜美会自由が丘クリニック」を開院し、理事長を務める。アラガン社のボトックス・ヒアルロン酸注射指導医のリーダーであるヘッド・ファカルティとしても広く知られており、ノンサージェリーな美容施術の第一人者として活躍している。 |

| ■KAI CLINIC TOKYO(カイクリニック東京) 院長 播摩 光宣(はりま みつのぶ)先生

骨切りをはじめ、目、鼻など顔をトータルで施術できるお顔の専門医。東京大学医学部卒業後、日本の骨切りの権威とも言える東京警察病院の形成外科・美容外科で研鑽を積む。顔の持つ情報量の多さに惹かれ顔を専門にすることを決め、「加藤クリニック麻布ANNEX」の門を叩く。2025年に「KAI CLINIC TOKYO(カイクリニック東京)」を開院。お顔の専門医が集うクリニックとして、トップレベルの施術を提供している。 |

この記事を読んだあなたにおすすめの関連記事

| ・当サイトは、美容医療の一般的な知識をできるだけ中立的な立場から掲載しています。自己判断を促す情報ではないことを、あらかじめご了承ください。また、治療に関する詳細は必ずクリニック公式ホームページを確認し、各医療機関にご相談ください。 ・本記事は、執筆・掲載日時点の情報を参考にしています。最新の情報は、公式ホームページよりご確認ください。 ・化粧品やマッサージなどが記載されている場合、医師監修範囲には含まれません。 |