議論されたのは、美容外科と形成外科の資格制度の違い。韓国、米国、トルコとの国際比較において、美容外科医に形成外科の資格が必要であるという共通点が浮き彫りになった。

日本は、他国と比較して資格制度が弱く、「直美問題」と呼ばれる現象により、年間200人もの若手医師が専門医制度を経ずに美容医療に従事している現実がある。NERO編集部は、このセッションから、日本美容医療の未来に向けた「制度改革」の必要性を再認識した。

美容外科と形成外科の違い

海外では当たり前の「美容外科=形成外科」──日本の制度はなぜ異なるのか?

韓国・米国・トルコでは美容外科医の資格に形成外科の経験が必須となっている。

日本では美容外科の手術を行う際に、形成外科の専門医資格は求められていないという現実がある。この違いが、技術や知識における質の差を生む原因となっている。

日本美容医療の国際的な信頼性を高めるためには、形成外科と美容外科の連携強化が不可欠であると考えている。専門医制度を進化させ、海外基準に合わせた資格要件を見直すべき時期に来ているかもしれないのだ。

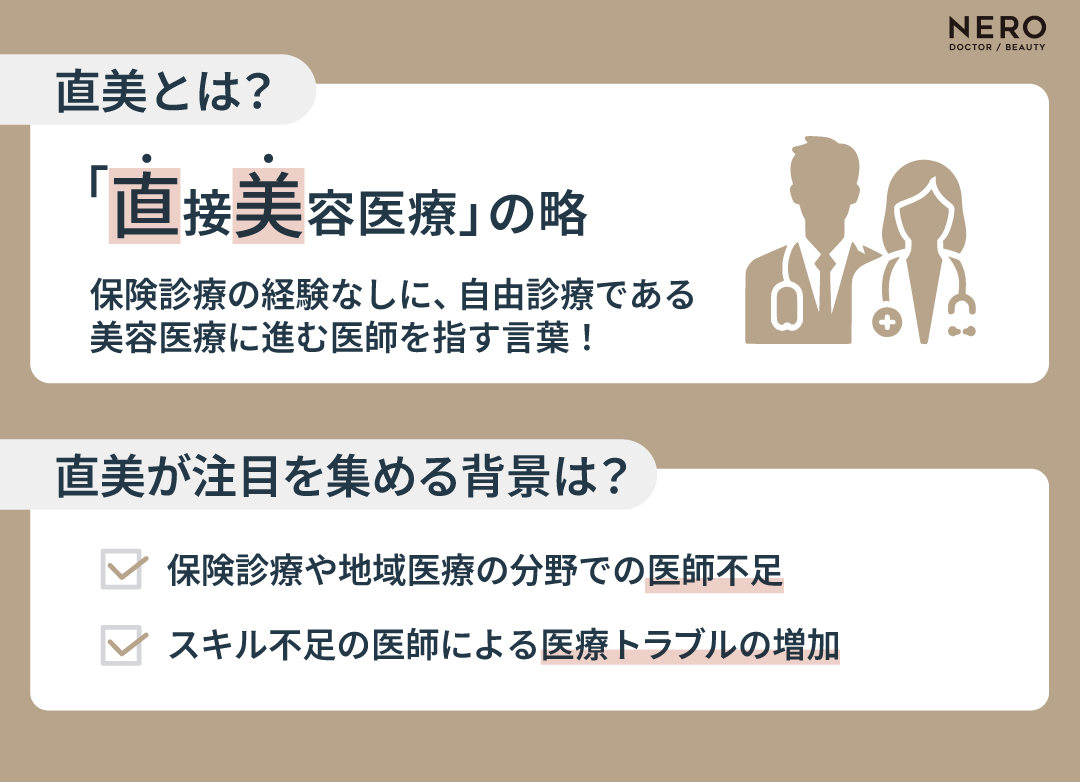

「直美問題」とは?

「直美問題」──専門医資格を経ずに進む若手医師たちの未来

日本の美容外科医の約200人が「直美」として専門医資格を経ずに美容医療に進んでいる現状は、今後の業界にとって大きな課題となる。

初期研修を終えたばかりの医師が技術的に未熟なまま美容医療に従事し、患者の安全性が損なわれる可能性が懸念されている。

以前から社会的にもNEROは有識者の意見も交えながら取り上げてきた。

この「直美問題」に対する規制の強化と、医師が適切な技術を習得するための教育体制の整備を強く提案する。安全性を担保するためには、専門医制度の改革が最優先課題との声も上がっている。

形成外科と美容外科の統合

美容外科の教育体制と専門医資格の再設計──日本の未来を担う新たな制度

美容外科と形成外科を統一する新しい専門医資格制度の必要性が強調された。日本の美容外科医が質の高い技術を提供し続けるためには、形成外科専門医資格を美容外科の専門医取得に組み込むことが求められている。

美容外科における技術と倫理を両立させた教育体系の構築が、業界全体の信頼性向上に繋がると考えている。今後、美容外科専門医としての道を志す医師には、形成外科の専門的な知識と技術の習得が不可欠である。

編集長ポイント

~資格なき美容外科の拡大に問われる“医療の信頼”と“制度の再設計”~

形成外科と美容外科の関係性が、国によっていかに異なるかを浮き彫りにしたこのセッションは、日本にとって「今ある制度を問い直す」強いメッセージとなった。トルコや韓国では、美容外科を行うには形成外科専門医資格が必須であり、それが結果として手術の質と医療安全の担保に直結している。一方日本では、形成外科を経ずして美容医療に進む医師「直美」が年間200人近く存在し、制度の隙間から生まれる“無資格の自由”が蔓延しつつある。

この状況は、医療の信頼を揺るがすだけでなく、真に高い専門性を持つ医師たちの価値を相対化させてしまう危険性を孕んでいる。

日本の美容医療が“安易な参入の自由市場”から、“信頼と技術のブランド市場”へ転換するための制度的リフレームが急務であると考える。

これからの制度設計では、

✔ 美容外科教育の体系化

✔ 資格と研鑽の正当な評価

✔ 消費者が専門性を見極められる透明性

この3つがカギとなるかもしれない。医師の自由度と患者の安全、その両輪が噛み合ってこそ、日本の美容医療は世界に誇る“ジャパン・クオリティ”として次の時代を築けるのではないかというメッセージかもしれない。

まとめ

✔ 美容外科医と形成外科医の資格制度が海外と比べて未整備

✔ 「直美問題」による未経験者の増加が患者の安全性を脅かす可能性

✔ 日本美容医療の信頼性向上には、形成外科と美容外科の連携強化が不可欠

✔ 専門医制度の再設計と教育機会の充実が、業界全体の信頼回復のためには必要不可欠

✔ 資格と技術の統合を進め、安全な美容医療を実現するための改革を提案