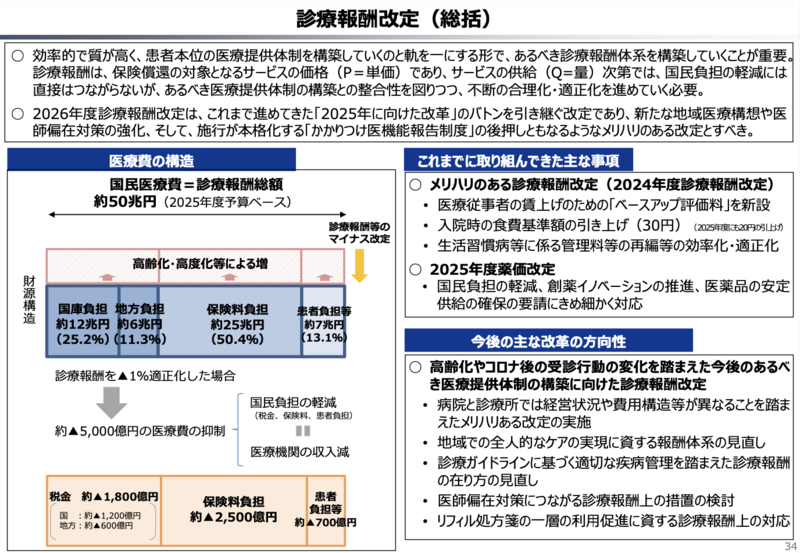

診療報酬は国の財政そのものだ──。

財政制度等審議会(財務省)は、2026年度診療報酬改定に向け、ついに「診療所=無床クリニック」への大ナタを示した。

利益率是正、地域別単価差、かかりつけ医機能再編──。これらの動きは単に医療界の問題にとどまらない。

自由診療(特に美容医療)市場にも、静かに、しかし確実に影響が及び始めているかもしれない。その背景も合わせてご紹介する。

📌 3つのポイント

✅無床診療所への“高収益是正”メス──26年度改定で構造転換へ

✅自由診療への“流出加速”と美容医療プレイヤー再編のカウントダウン

✅本当に価値ある医療を可視化するインフラが急務

都市部診療所、高収益モデルに「終止符」──財政審が突きつけたリアル

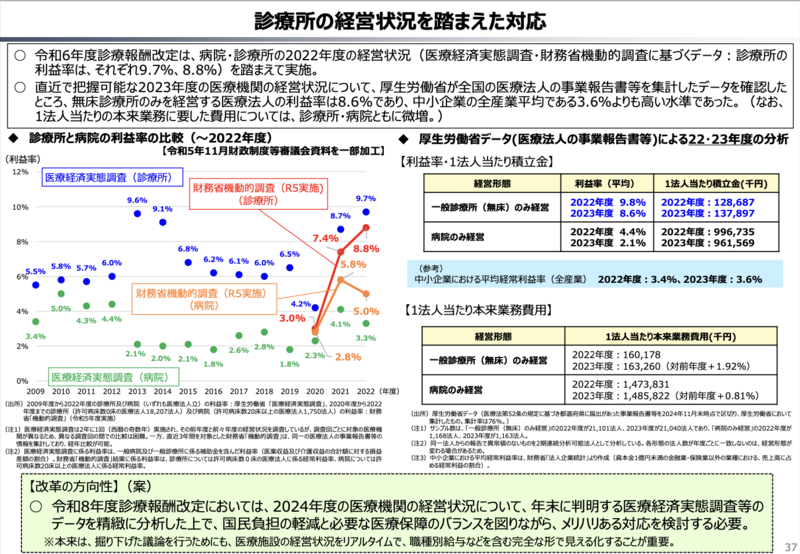

財務省が公表した資料は明確だった。

無床診療所(外来診療所)の23年度利益率は8.6%──これは病院(2.1%)、中小企業平均(3.6%)を大きく上回る。

この「高収益構造」が、医療費膨張と国民負担増大の温床となっているという問題意識だ。

2026年度改定では、以下の3点で無床診療所モデルにメスが入る。

-

高利益率の是正(初・再診料や加算の単価引き下げ)

-

地域間偏在是正(医師多数地域での減算制度)

-

かかりつけ医機能の再評価・厳格化

特に「機能強化加算(初診時80点)」の廃止含みの見直しや、「外来管理加算」の再診料への包括化案は、

これまで都市部クリニック経営を支えてきた主要な“収益源”を直撃する。

保険診療の収益減が“自由診療流出”を加速──美容医療に迫る「新たな波」

診療報酬単価の引き下げが現実となれば、

都市部の診療所──特に中小規模クリニックは、

より自由な価格設定が可能な自由診療分野へ一層シフトせざるを得なくなる。

これにより、美容医療・再生医療・自費皮膚科市場では、以下の動きが加速すると予想される。

一方で、自由診療市場に押し寄せる「拡大圧力」は、

にわか参入やクオリティ低下リスクも同時に高め、

市場全体の信頼性低下という負のスパイラルを生みかねない。

🟠 「美容医療バブル再考」──拡大の果てに何が起きるか?

広がる市場、溢れる選択肢──。

でも、そのすべてが本当に人を幸せにしているだろうか。

バブルの果てに立ちすくむ時、選ばれるのは「安さ」ではない。

技術と想い、本物だけが生き残る。

NEROの独自視点──淘汰の波を乗り越え、信頼される医療インフラへ

この構造変動に対し、NEROが掲げるビジョンは明確だ。

単に発信力が強いだけの医師を可視化するのではない。

「本当に技術と誠実さを持つ医師」を可視化し、患者と繋ぐインフラを整備する。

今後、自由診療市場では、

SNS発信だけで集客する医師と、

医療技術と患者本位の姿勢で選ばれる医師の格差が拡大していく。

本物を選ぶリテラシーを育み、

本質的な医療を正しく伝える──。

それが、混迷する自由診療バブルの次に来るべき時代であり、

NEROが創りたい新しい医療エコシステムである。

6つの要約ポイント

-

無床診療所の高収益是正を目指す26年度診療報酬改定

-

都市部クリニックの収益悪化で自由診療流出が加速

-

美容医療市場に新規参入者急増のリスク

-

価格競争・クオリティ低下リスクの拡大

-

技術と誠実さで勝負する医師だけが生き残る時代へ

-

真の医療価値を可視化し、繋ぐインフラ構築が急務