2025年7月27日、東京・渋谷。

ドクタースパ・クリニック地下2階セミナールームで、「第一回 日本糸リフト協会 総会・発足記念セミナー」が幕を開けた。

NERO編集部も現場に取材し、会場を包む熱気と参加者の真剣なまなざしを間近で体感。

本記事では、その一日を通して見えた日本糸リフト協会の理念と、誕生の瞬間をレポートする。

INDEX

「日本糸リフト協会」って何?何を目指して、どんな場をつくるの?

医療の質と信頼を支える、新たな専門教育のプラットフォーム

一般社団法人日本糸リフト協会(Japan Thread Lifting Association)(東京都渋谷区)は、2025年に発足した糸リフトに特化した美容医療専門の学術団体です。

医師同士の継続的な学びと、患者との信頼を守るための医療情報発信を使命として掲げている。

協会設立の背景には、糸リフトの急速な普及とともに増加するトラブルへの危機感があるという。

この協会は、多様な製品や施術法を柔軟に取り入れ、糸リフトを安全かつ効果的な治療として確立させるために、経験豊富な医師たちによる技術指導や教育活動、業界を超えた横断的な情報交換を促す「中立的かつ実践的な場」を提供することを目的に設立された。

協会誕生の背景

ドクタースパ・クリニック院長、鈴木芳郎医師が中心となり、25年以上にわたり糸治療の第一線を歩み続けてきた経験から、「今こそ糸医療の“地盤”をつくるべき」との思いで立ち上げたという。

「患者の安心と医療者の責任、その両輪が揃わなければ、糸治療の未来はない」と強調した。

近年では、日本における糸リフト施術件数が11万件を超え、美容医療の中で最多施術にまで成長。

しかしその一方で、教育体制の未整備や情報の偏在によって、合併症や満足度の低下が問題化しているというのだ。

写真:パーティー会場の入口にて

※この設立セミナーではLive surgery 中心であったため、写真撮影・講義内容を割愛しレポート報告しております。

「日本糸リフト協会」がもたらす価値とは?

協会の特徴は、単独メーカーや製品に縛られない“現場基準”の教育設計にある。

「この部位にはこの糸が適切」「この顔型にはこの技法が有効」といった応用知識を学べる場はこれまで稀だった。

協会では、以下のような6つの主要活動を展開予定:

-

正しいスレッド情報の提供(国内外の技術・製品・学術動向)

-

会員向けQ&Aサポート(実践現場の困りごとに応答)

-

オンライン教育動画の配信

-

セミナー・ハンズオン・ライブサージェリー開催

-

医師同士のネットワークと症例情報の交換

-

協会認定制度の創設(質保証と技術評価の仕組み)

さらに、日本の繊細で高精度なスレッド技術を世界に発信する国際ビジョンも持つ。

いま必要なのは、「正しい糸リフト」の共通言語

糸リフトは「一見シンプルに見えるが、構造の理解と技術の蓄積が必要な施術」。

だからこそ、「誰が、何を、どう使うか」が極めて重要になる。

「製品に合わせた施術」ではなく、

「患者に合わせた製品とアプローチ」ができる医師を増やすこと──

それこそが、日本糸リフト協会が掲げる最大の価値である。

※本協会は完全会員制(正会員・準会員)で運営され、入会金・年会費制を採用。

現在は設立記念特典として年会費が 2025年8月1日~2026年3月31日まで無料の優待を設けている。

この期間にご入会いただくと、初年度は費用負担なく最新の教育コンテンツや会員限定サポートを受けられる。

お申し込みは日本糸リフト協会の公式ホームページから。

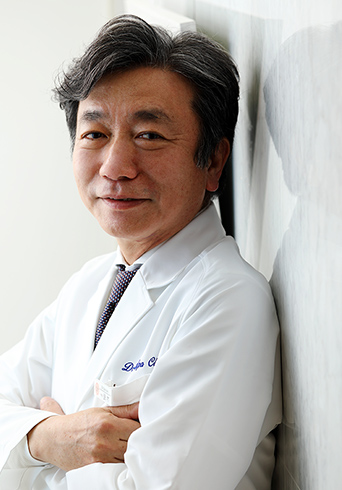

『日本糸リフト協会』 発起人・理事長 鈴木 芳郎 先生とは?

ドクタープロフィール

ドクタースパ・クリニック 院長

一般社団法人 日本糸リフト協会理事長

鈴木 芳郎(すずき よしろう)先生

●国内における糸リフトの黎明期から25年以上にわたり技術を磨き上げてきた、まさに“糸のパイオニア”

●フェイスリフト外科のスペシャリストとしても知られ、あらゆる糸製品の特性を理解しながら「患者に合わせたカスタマイズ提案」を実践してきた

●本協会の設立にあたっては「製品に縛られない教育」「トラブルを未然に防ぐ技術の共通言語化」「国内糸治療の国際発信力の強化」をミッションとして掲げている

委員・登壇ドクター紹介

■ 飯尾 礼美 先生

飯尾形成外科クリニック 院長(福岡)/日本糸リフト協会 執行委員長

■ 福澤 見菜子 先生

スワンクリニック 院長/日本糸リフト協会 執行委員 イベント運営委員長

■ 小川 英朗 先生

城本クリニック総括医師兼福岡院 院長 日本糸リフト協会 執行委員 倫理委員長

(PART1) Live Surgery登壇医師

Live Surgeryでは『リフトアップ力と持続力の両立を目指したコンビネーションスレッドリフト』を披露した。

メインスレッドとして側面(固定SMAS)への垂直進入を基軸とし、斜めに交差させるサポートスレッドで補強する独自設計を提示。

この「垂直×斜め」のコンビネーション理論は、同日登壇の朝日先生とも共通する戦略であり、現在の糸リフト設計の進化系として注目を集めた。

また、術直後の変化だけでなく中長期の持続性を見据えた設計に、会場から多くの質問が寄せられた。

📌登壇全体の3つのポイント

✅ 「リフトアップ力 × 持続力」両立を目指した“構造的コンビネーション設計”の実演

SMAS固定・支持リガメントに沿った深層アプローチを軸に、垂直メイン+斜めサポートの2段構造でリフトを実現。PDOの収縮効果やメッシュ癒着の応用など、目的別に糸を使い分ける高度な設計理論が提示された。✅ 「糸の機能はベクトルより“層”と“固定”で決まる」──解剖学と構造理解に裏打ちされた教育的手技

固定点、皮膚下層、ディンプル対策、ディープポイント回避など、トラブルを未然に防ぐ“層操作”の手技が随所に織り込まれた。診断→設計→操作→固定の一連の流れが明快に可視化され、実技研修に最適な教材となった。✅ “テクニックを体系化する”という協会設立の理念を体現した講義構成

「誰がやっても再現できる術式」へのアプローチが明示され、糸リフト施術の定型化・安全化を目指す協会の今後の教育コンテンツの方向性を象徴するライブセッションとなった。

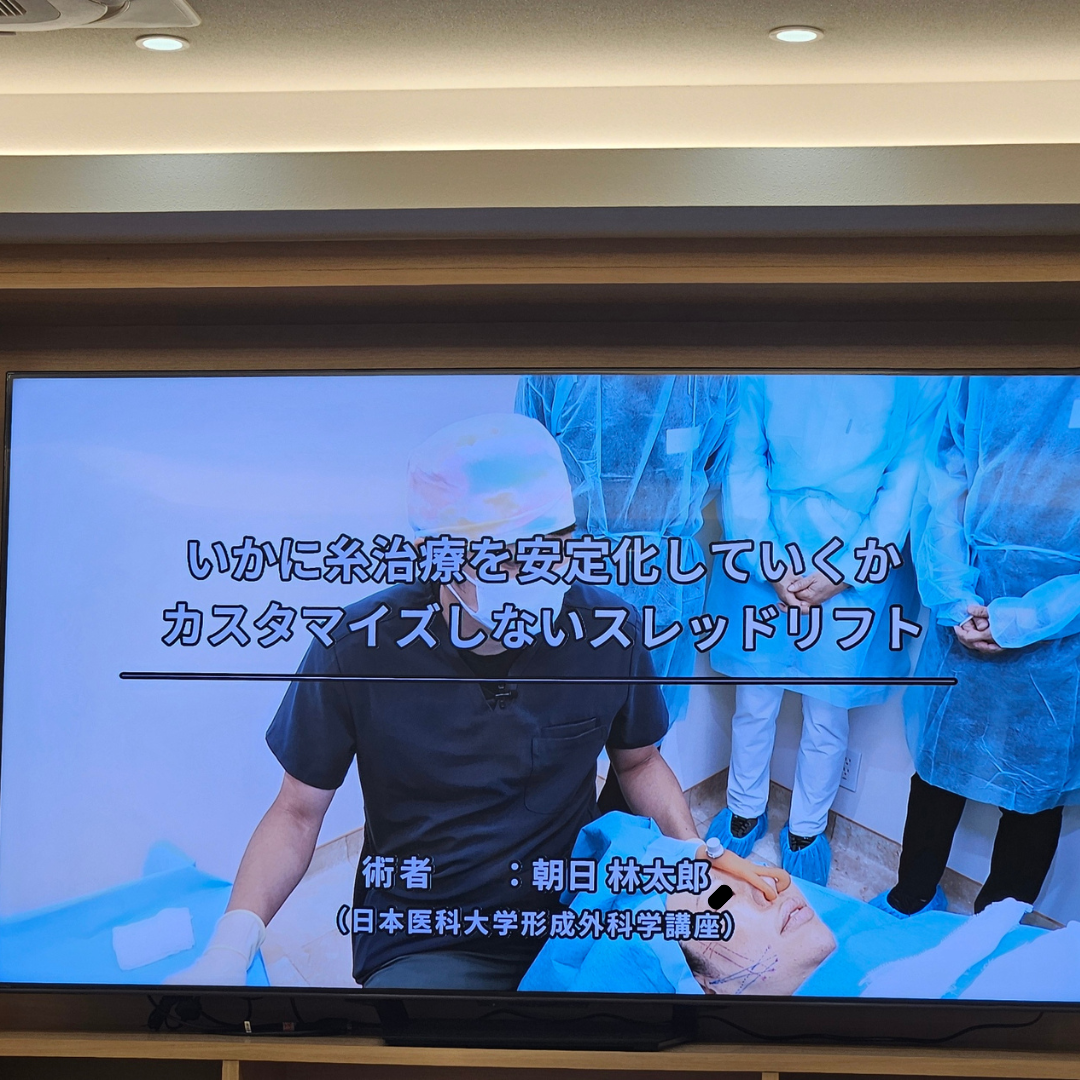

■ 朝日 林太郎 先生

日本医科大学形成外科学教室/日本糸リフト協会 執行委員 広報委員長

(PART2) Live Surgery登壇医師

美容医療の「負の遺産」=後遺症と向き合う修正専門医として知られ、「他院修正」「美容医療難民対応」のフロントランナー。

Live Surgeryでは「いかに糸治療を定型化していくか──カスタマイズしないスレッドリフト」をテーマに、誰もが再現可能な標準化技術を提示。

現場の“再現性・安全性”を重視した構成で、多くの参加者にとっての教育指針としても、極めて意義深いライブセッションとなり、現場でしか得られない知見を惜しみなく共有した。

📌登壇全体の3つのポイント

✅ 「デザインの肝は“レイヤー設計”」──浅深差を操る立体構造で自然なリフトを実現

皮膚・SMAS層に応じた深度調整を明快に解説。耳前は浅く、下顎ラインへ向かって深く刺入する“深浅グラデーション”の糸配置が、引きつれや凹凸の回避、自然な仕上がりに直結することを可視化した。✅ “引き上げベクトル”より“面の変化”で捉える──垂直メイン×水平サポートという安定設計

フェイスラインに垂直方向のリフト糸を配置し、側方から斜め方向に補助するサポート糸で固定性を高める設計。頬部・ジョールエリアのボリュームリフトに適した「動的支持」の概念が共有された。✅ 協会の理念を反映──“再現性重視”のライブ構成と術中コメント

麻酔の深度、カニューレの進入角、糸の固定方法に至るまで、術中の手技解説が極めて具体的かつ教育的。「術者ごとの差を埋める講義」を体現し、JTLAが掲げる「技術の標準化と定型化」の理念に沿った内容となった。

🎉 発足記念パーティーレポート

〜理念が集い、志が交わる夜──第一回 日本糸リフト協会 総会・設立パーティ〜

セミナー後は、日本糸リフト協会(JTLA)の発足記念パーティーへNERO編集部も出席。

白を基調としたクラシックな空間には、協会設立に賛同した医師・関係者が多数集結。ライブサージェリーの熱気をそのままに、夜は語らいと決意の時間へと移った。

🗣 会長・鈴木芳郎先生が語る「協会設立に込めた真意」

壇上に立った日本糸リフト協会・会長 鈴木芳郎先生は、自身の25年にわたる糸治療の経験を振り返りながら、設立に至るまでの経緯を語った。

「一度、糸の会は過去にあったが、自然消滅してしまったんです。

だが、今、確実に糸のブームが来ている──昨年の美容医療統計では、糸リフトが脂肪吸引を抜いてトップになった。

2017年には2.6万件だったのが、2024年には11.6万件。

4.5倍の市場拡大とともに、当然トラブルも増えている」

こうした背景もあり、「施術数の増加に伴い、より一層の安全対策と教育体制の整備が求められている」と、鈴木先生はこう続ける。

「この協会を立ち上げた理由は一つ。“患者第一”の理念を共有し、安全で満足度の高い治療を担保するための基準と教育体制を整えること。

安全への責任を担うには、自身でトラブルへの対応力を備えることが求められる。

だからこそ、しっかりトレーニングを積んだ人材が、正しい糸リフトを提供できる環境を作りたい。」

韓国で糸リフト需要が落ちている今、日本はまだ成長フェーズにあるとし、「若さを少し取り戻し、それを維持する方法として、糸リフトには価値がある」と再定義。 益々、協会の今後に、強い期待を込めた挨拶の言葉となった。

🗣 委員長・飯尾礼美先生が語る 「ありがとうの対義語は“当たり前”」

発足の裏話とともに、パーティの終盤で語られたのが委員長・飯尾礼美先生(飯尾形成外科クリニック 院長/福岡)の言葉を紹介。

「ありがとうの対義語は“当たり前”──今日こうして皆さんが集まってくださったことも、協会が始動できたことも、決して当たり前ではない。

この出会いに感謝し、この機会を“ありがとう”で終わらせてほしい」

飯尾先生は、美容医療のあるべき姿を「三方よし(医師・業者・患者)」と表現し、「その中心に、“正しく教える場”が必要だった」と語る。

過去の設立メンバーとの出会い、書籍『スレッドリフトのセオリー』の日本語化に尽力した経緯なども語られ、協会設立は“点”ではなく、“線”として構想されていたことが浮き彫りとなった。

✨ 会場は“未来の共創”を誓う熱気に包まれた

会場では終始、医師同士の垣根を越えた対話が生まれ、「教える側・学ぶ側」という立場すらも相対化された空気が広がっていた。

「患者第一にとって本当に良い医療とは何か」──その問いを共有する人たちが、協会という“場”を得た夜だった。

鈴木先生の言葉通り、これは単なる“糸トリフトの会”ではない。美容医療を本質から見直すための共同体のはじまりだった。

写真:セミナー休憩中に撮影した、理事5名がそろった記念ショット。

協会を支える中心メンバーが一堂に会し、糸リフトの未来を語り合う場面ならではの力強い表情が印象的でした。

※本協会は完全会員制(正会員・準会員)で運営され、入会金・年会費制を採用。

現在は設立記念特典として年会費が 2025年8月1日~2026年3月31日まで無料の優待を設けている。

この期間にご入会いただくと、初年度は費用負担なく最新の教育コンテンツや会員限定サポートを受けられる。

お申し込みは日本糸リフト協会の公式ホームページから。

編集長コラム —「糸リフトから見える“医療の統治”という責任」

糸リフトはもはやトレンドではない。美容医療における“最多施術領域”として、統治すべき対象へと進化した。

年間11万件超というデータが示すのは、需要の拡大であると同時に、“未整備なままの過熱市場”というリスクでもある。

鈴木芳郎先生が繰り返し語った「交通整理」という言葉。それは、無秩序な糸治療の広がりに対して、倫理と技術、教育と安全の旗を立て直そうとする宣言だった。

そしてこの動きは、一部の“職人”による技術伝承から、“共通言語”を持ったコミュニティによる知識共有へと進化しようとしている。

医療の力で若さを再定義する──それは、患者の満足度だけでなく、術者の責任と成熟を問う物語でもある。

また、「糸リフトが広く普及した今」だからこそ、安全性と責任を再認識する場が必要なのだ。

日本糸リフト協会の誕生は、より多くの医師が安全にアクセスできる教育体制と、高度な専門性の両立を目指す起点となる。

NEROは、この真摯な改革の火種が、次代の美容医療の信頼構築へとつながっていくことを強く期待している。