INDEX

KO-LABO主催「RFを学ぶセミナー」臨床×実践の最前線に迫る

現場で磨かれる“本物の臨床知見”

2025年3月19日、東京・リクルート本社セミナールームで開催されたのは、KO-LABO主催「RFを学ぶセミナー」。医師限定のオフライン会場には十数名が集い、オンラインでは医療従事者を含む100名以上が参加する大規模ハイブリッドイベントとなった。

RF(高周波)治療機器における最新知見と臨床戦略が、登壇医師たちによってリアルに語られた。 実践的かつ濃密な学びの場である様子をお届けいたします!

※詳細なセッション内容は避け、一部のみ紹介としております。

今回のご登壇医師をご紹介!

・黄 聖琥 先生

KO CLINIC & Lab 院長/カスタマイズ治療研究会 代表理事・匂坂 正信 先生

サキサカ病院 形成・美容外科責任医師・高 尚威 先生(プロデューサー)

K.O.Tech社 レーザー機器開発者/レーザーキング/東京美容医療クリニック /Wi CLINIC 理事長

2024年より着実に開催を重ねてきた「KO-LABO」オンラインセミナーシリーズ!

その積み重ねと信頼の輪が広がり、ついに今回、念願の“オフ会”が実現。これまでのウェビナーでは、KOL(Key Opinion Leader)医師との座談会に約70名以上もの参加が集まり、確かな手応えと期待が生まれていたと語る。

現場の熱をよりリアルに共有する場として、ついにリアル会場での開催に至ったのがこの3月のセミナーである!!

※写真提供:K.O.Tech社

・高 尚威 先生(プロデューサー)

K.O.Tech社 レーザー機器開発者/レーザーキング/東京美容医療クリニック /Wi CLINIC 理事長

NERO編集部も、今回初となるオフイベントに潜入取材させていただきましたので、少しだけレポートにて紹介いたします!それではいきましょう! Here we go!!

※このイベントはセミクローズドにて写真撮影禁止のものも多かったのですが、当日のスライドの写真などが本文中に記載されているものについては、いずれも許諾を得て(写真撮影や拡散OKと登壇中におっしゃっていたもののみ)を記載しております。

1、高先生による開会セッション

~開発者としての視点と想い~

セミナーの幕開けは、RF機器開発者として「レーザーキング」の異名を持つ高尚威先生。

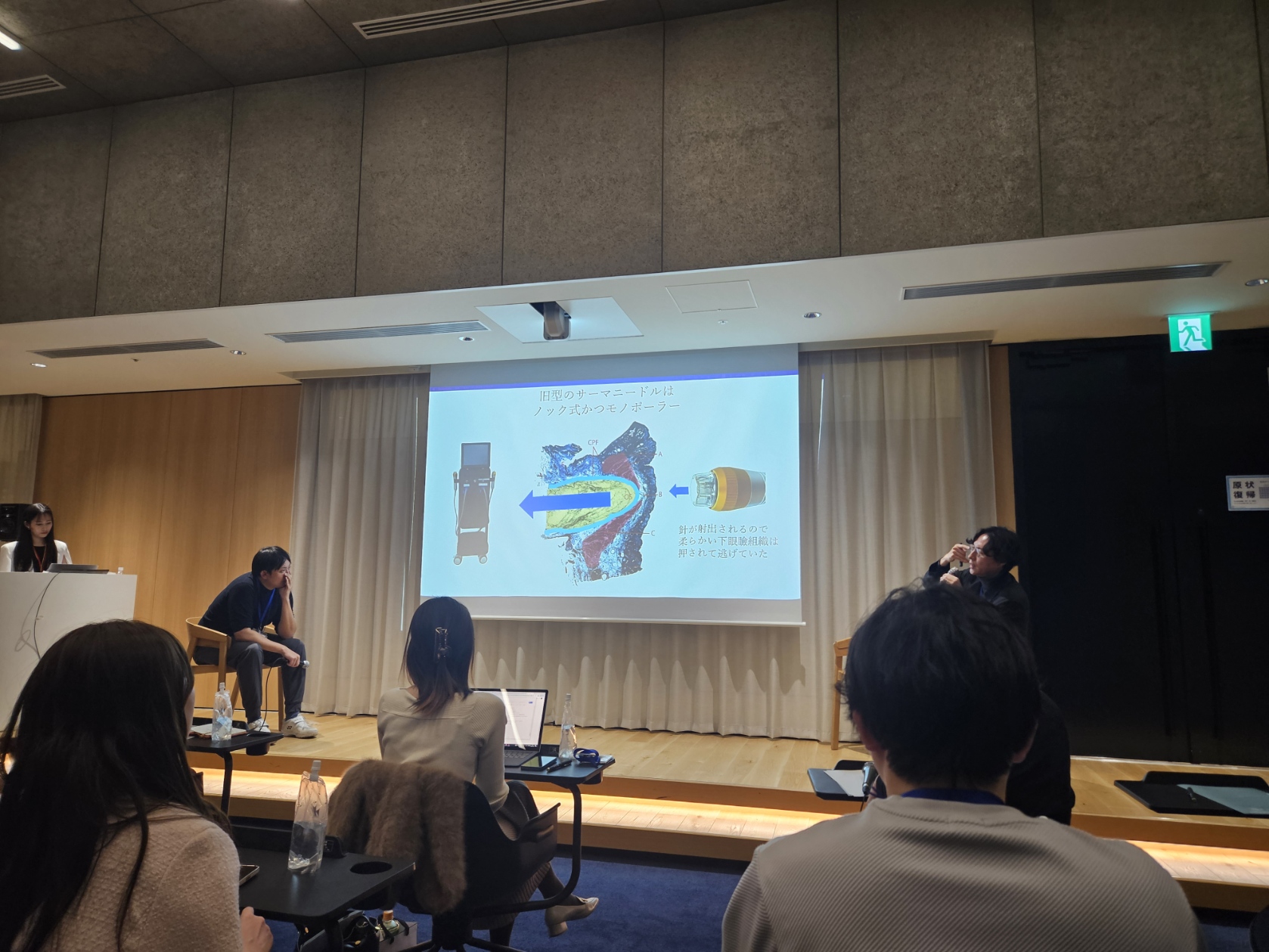

旧サーマニードルに搭載されていたノック式のモノポーラー構造から、現在のバイポーラー機構へと至るまでの進化を、顕微解剖レベルの図やデータをもとに解説。

特に注目されたのは、旧型デバイスの内部構造を詳細に比較したスライドと、皮膚断面レベルでのエネルギー到達範囲の違い。

- 疼痛軽減

- 狙った深さへの安定照射

- 皮膚反応の再現性

といった“臨床側のリアルな課題”を出発点に開発に取り組んでおり、

「FDA認証を視野に入れた“世界基準のRFデバイス”を日本発で届けたい」

と語りました。そのビジョンは明快かつ熱意に満ちており、製品開発の背景から、治療家としての視点、そして国際競争力のあるデバイス開発への挑戦に至るまで、広範な視座でセミナーを牽引した開幕でした!!

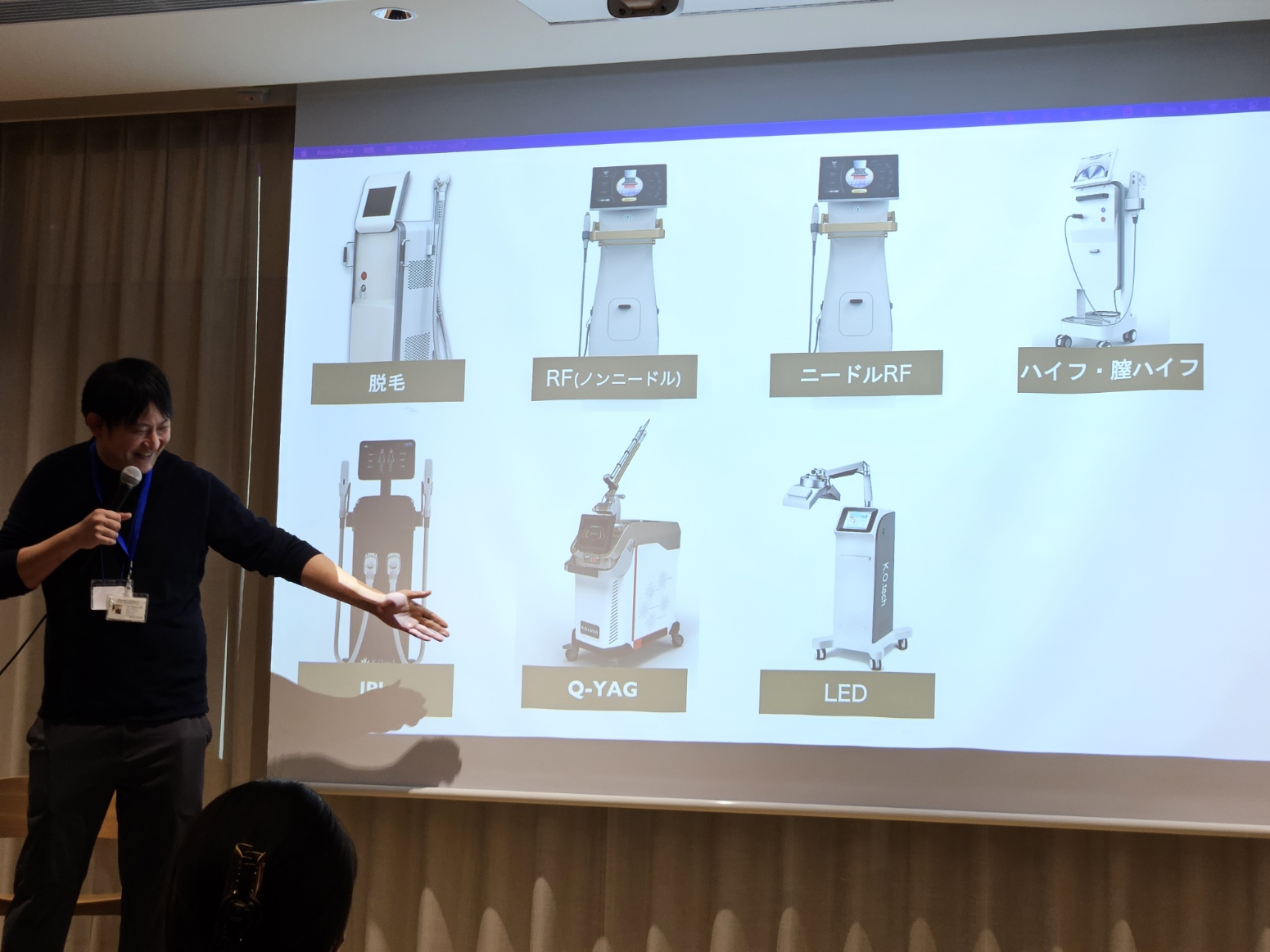

また、高先生が代表を務めるK.O.techは、

- エンジニア3名・営業2名という少数精鋭チームながら、

- 広告費ゼロで年間数百件の問い合わせが舞い込む、注目のベンチャー企業に成長。

背景には、共同創業者であるエンジニア・種本氏の30年にわたる医療機器業界キャリアと、国内外トップメーカーで培った深い知見があったとのこと!!

“患者と医療機関の両方の満足度を追求する”

この思想を軸に、日本発の高品質機器で欧米メーカーに代わるフェアな選択肢を市場に提示し、レーザー医療のスタンダードを再構築する挑戦をしていると語る高代表!!

今後の展開にも、目が離せません!!

2、匂坂先生

~下眼瞼RF照射と“眼科医の視点”~

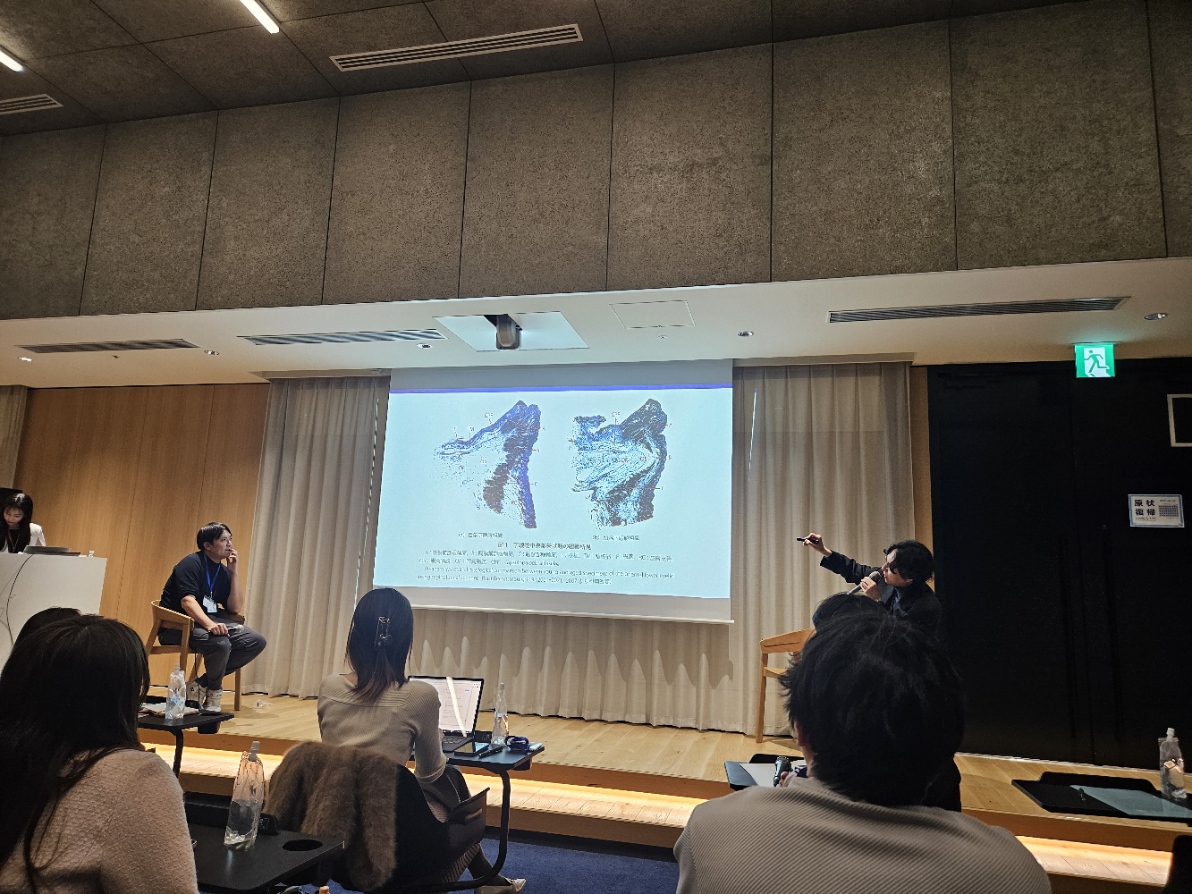

匂坂先生によるセッションでは、下眼瞼眼輪筋へのRF照射に関する実例と、それに伴う眼瞼機能改善の可能性について語られました。

眼科形成外科領域の専門医からの知見として、照射がまばたき運動や開瞼(PFH)にどう影響するかに注目し、最新の論文や仮説を交えて詳細に。

✅POINT✅

「まばたき運動が開瞼(PFH)を増加させるメカニズム」

- 涙膜の安定性が改善され、目が開きやすくなる

- まぶたを閉じる眼輪筋を強化することで、上眼瞼上昇筋も強化される可能性

- まぶた周囲の血流を改善 → 浮腫の軽減

👁 仮説:下眼瞼治療が開瞼機能改善に寄与する要因

- 線維性結合組織(connective tissue septa)

- 筋肉:上眼瞼上昇筋(levator palpebrae superioris muscle)

- 眼窩脂肪の頭側への移動

➡ 複合的に関与している可能性が強く示唆されたと言及。

また、匂坂先生はK.O.tech社を通じて、眼形成領域の専門医とも綿密に連携をとっており、より機能的な改善を意識した照射設計が今後のカギになると締めくくりました。

3、黄先生

~継続治療と現場実践の最前線~

KO CLINIC & Lab の黄聖琥先生は、自院での実践と症例をもとに、“継続される治療”をどう実現するかについて解説。

✅ 継続治療を生む診断と信頼

- 2014年の開業以来、真皮治療の重要性に着目。

- ピコレーザー・マイクロニードルRFといった複数のデバイスを駆使しながらも、「評価・診断の正確さこそが最も大切」と強調。

「肌の変化を客観的に追い続けてこそ、最適な治療が見える」

正確な診断と再現性のある評価を継続して行うことで、治療への信頼性を構築。その結果、患者の通院頻度が減っても高い満足度を維持できる症例が増えているといいます。

📈 現場で実感されるサーマニードルの価値

- コラーゲンタイプⅢの再構築によって、“ふわふわで均一な肌質”を形成。

- メラニン依存ではない抗酸化力の向上も確認され、色ムラのない均一な仕上がりに。

- モノポーラRFや超音波との併用で、皮下組織・真皮層へのアプローチを多層的に実現。

🧩 実践的な治療プロトコールと組み合わせ戦略

- 表皮~真皮への段階的アプローチ(レーザー→ニードルRF)

- ニキビ・肝斑・しみが混在する場合も、評価に基づき、適切な順番と組み合わせを判断

- 長期的な視点で“継続したくなる治療”を構築

🎯 まとめ

~印象を変えるのは、診断と継続~

黄先生が繰り返し伝えていたのは、

「評価・診断の再現性こそが、継続される治療と印象改善に直結する」

短期的な効果ではなく、再現性ある診断と結果の積み重ねこそが信頼を生む。

その姿勢と戦略が、現場でのリピートと成果に結びついていることが印象的でした。

https://nero-drbeauty.com/interview/17973

🤝 Q&Aセッション

~現場の疑問を徹底討議~

セミナー中盤には、参加者からの質問に対し3名の医師が実際の症例や考え方を交えて回答。

質問例

- 肝斑モードの事例

→サーマニードルとEVOではon timeが最小限が30mecから50mecになりますが効果の差はあるのか。 - シミ・肝斑などの含む難治症例のケース

- サーマニードルの照射設定を変更するのか?間隔はあけるのか?など

- RF治療後のケアシスは温めモードのみで良い?冷却モードは熱溜まりを妨げない?

- モノポーラ vs バイポーラ、どちらが凸凹肌に有効?

回答:一部抜粋

- 高先生

「ニキビ跡にはバイポーラ。ポテンツァの効果を見て、バイポーラ、バイポーラ×バイポーラは疼痛が強いが、両方照射についてはOK」 - 匂坂先生

「まぶたを上げるためにEVOでバイポーラ使用したところ、ニキビ跡もなくなったケースあり」 - 黄先生

「VISIAで患者観察していた中で、相対的にどのデバイスが適しているか判断しやすい、実は、ひどいときよりも状態が良くなった時こそ、最適解が分かる」

会場では、頷きとメモを取る手が止まらない熱量が感じられた瞬間でした!!

まとめ

RFセミナーは単なる技術紹介にとどまらず、医師主導による「実践知」の共有が随所にちりばめられていた。メーカーや営業主導ではなく、現場の医師が実際に抱えている悩みに対し、エビデンスと経験に基づいた回答が討議の中に豊富に含まれていました!!

まさに“実学”と呼ぶにふさわしい初のオフイベントでの学びの場でした。

✍️ 編集長コラム

今回の勉強会は、機器開発者である高先生のパッションが全体を貫いており、部品設計から施術の実際、患者の反応まで一貫したストーリーと熱意が伝わってきました。企業主導ではなく、実臨床を起点とした知見こそが、現場に生きる──まさに、これからの美容医療に必要な“リアルな知の連携”を体現していたと思います。

「良き美容医療の団結の輪」の精神で築かれる連携と学びの場が、美容医療の未来にとって重要な基盤となるでしょう。患者が安心して治療を受けられる社会を目指し、NEROは今後もこの取り組みを応援していきます。

セッション終わりに記念撮影!

心理的安全性が高く、研鑽し合う熱気から溢れる笑顔が印象的でした。

・当サイトは、美容医療の一般的な知識をできるだけ中立的な立場から掲載しています。自己判断を促す情報ではないことを、あらかじめご了承ください。また、治療に関する詳細は必ずクリニック公式ホームページを確認し、各医療機関にご相談ください。

・本記事は、執筆・掲載日時点の情報を参考にしています。最新の情報は、公式ホームページよりご確認ください。

・化粧品やマッサージなどが記載されている場合、医師監修範囲には含まれません。