厚生労働省が公表した2026年度概算要求は、クリニック経営と地域医療の未来を大きく左右する内容となった。

医師数は増加する一方で、病院数は急減。さらに診療所が「ゼロ」となる自治体も出かねないとの推計が示されている。

一方で、医師偏在を是正するために打ち出された新たな補助制度は、地域に小規模クリニックを誘導する仕組みが中心。

しかし、これが本当に地域住民のニーズに応えられるのか、医療関係者からは懸念も広がっている。

出典:YouTube「2026年度 厚労省概算要求から見えるクリニックの将来」

(提供:1489NET/株式会社医歯薬ネット)

https://youtu.be/btDPqpc2ZnE

INDEX

医師は増えるのに、なぜ「医療崩壊」が懸念されるのか

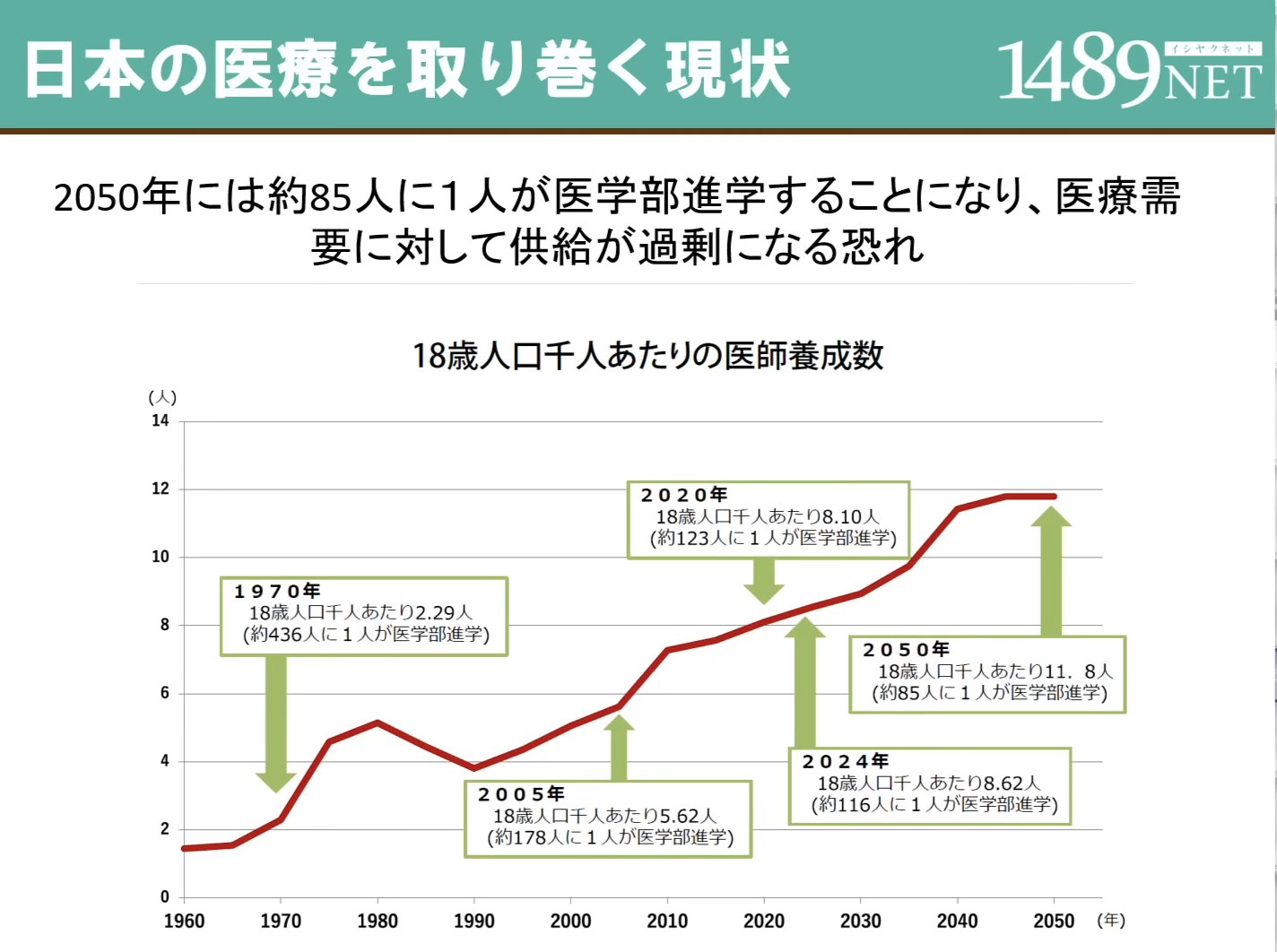

試算によれば、2050年には85人に1人が医学部へ進学する。

一見すると人材不足の解決に見えるが、問題は働く場の偏在だ。

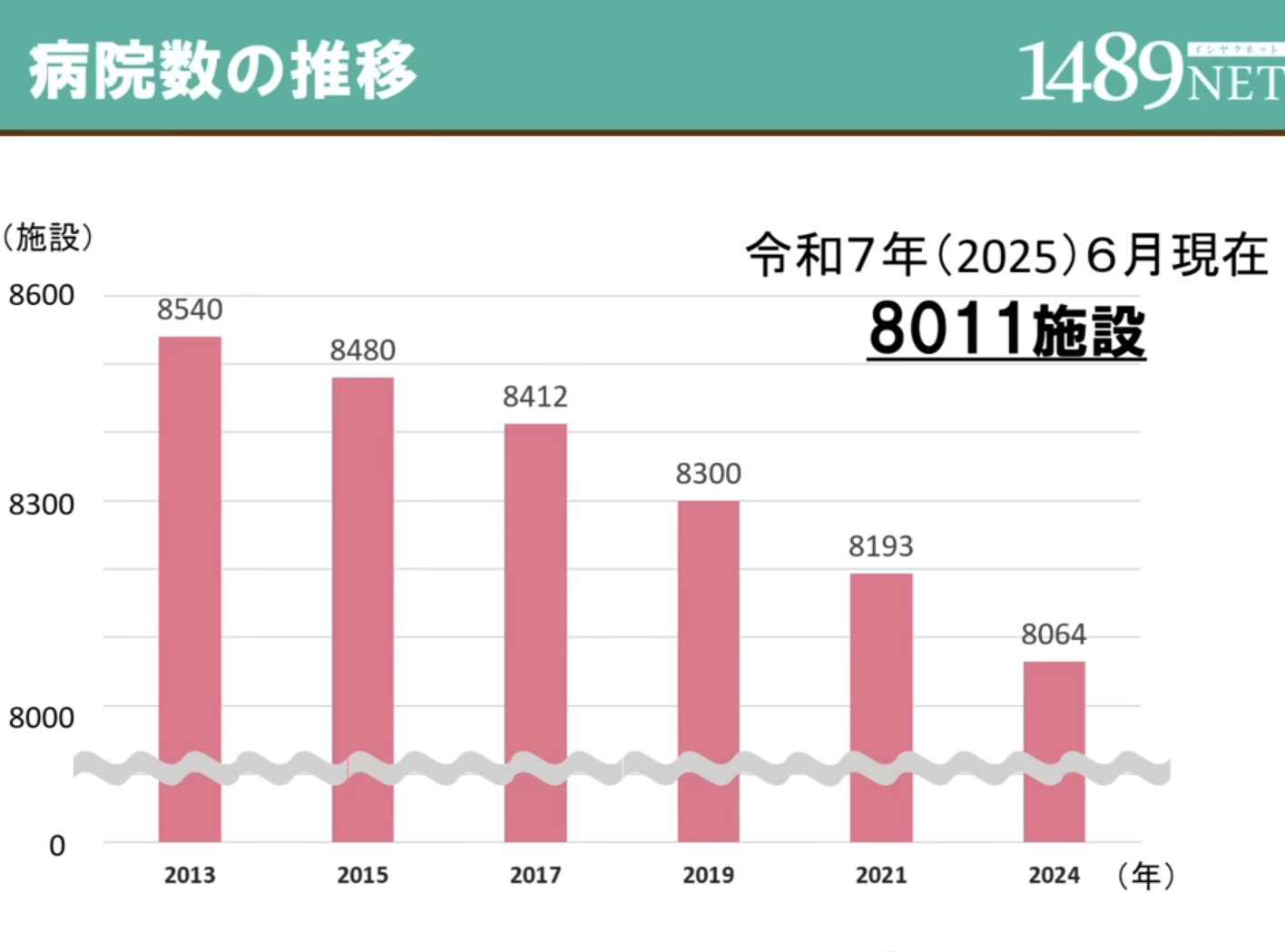

この10年で病院数は大幅に減少。

勤務医のポストが縮小する中、開業医はクリニックへ流れ込む構図となっている。

結果として、都市部にクリニックが集中し、

地方では「医療空白地帯」が広がりつつある。

出典:YouTube「2026年度 厚労省概算要求から見えるクリニックの将来」

出典:YouTube「2026年度 厚労省概算要求から見えるクリニックの将来」

(提供:1489NET/株式会社医歯薬ネット)

https://youtu.be/btDPqpc2ZnE

「診療所ゼロ自治体」の現実味

厚労省が危惧するのは、地域医療の“空洞化”だ。

2040年までに340を超える自治体で診療所がゼロになる可能性が示されている。

つまり、国民が平等に医療を受けられるという

社会保障の根幹が崩れるリスクを抱えているのだ。

小規模クリニック誘導の補助制度

概算要求には、

小規模クリニックの新設を支援する補助金スキームが盛り込まれた。

-

建物整備費の一部補助(上限160㎡)

-

医療機器購入費の補助(上限1,750万円)

-

運営経費や人件費への助成

これらは「参入しやすさ」を高める一方で、

人口減少地域での採算性という大きなリスクを内包する。

過去の「介護施設補助」と同じように、

補助金に依存した開業が後に経営困難へ転じる可能性は否定できない。

診療報酬に地域差?財政難が透ける一文

さらに注目すべきは、

都市部の診療報酬を引き下げ、過疎地を優遇する案だ。

ただし、地域ごとに点数を分ける仕組みは技術的に極めて難しい。

それでも、あえて文言に盛り込まれた背景には、

厚労省の財政事情が限界に近いことを示している。

「小規模モデル」か「複合型モデル」か──クリニックの岐路

国が描くのは「医師1人+最低限の診療機能」という小規模モデル。

だが現実に地域住民が求めているのは、

-

検査機器を備えた総合クリニック

-

在宅医療や土日診療に対応できる地域拠点型

-

薬局や介護施設と一体となった複合型モデル

といった、病院の代替となる拠点だ。

このギャップが埋まらない限り、

「補助金で立ち上げたが、患者が来ないクリニック」というリスクが拡大する。

編集長ポイント

~補助金では描けない「本当に必要なクリニック像」とは~

NEROでは以前から、

「日本の医療はクリニック主導の時代に移行する」と発信してきた。

今回の概算要求はその方向性を裏付ける一方で、国の描くモデルは「小規模・最低限」を前提としたものだ。

しかし、地域住民が本当に求めているのは 検査機器や在宅対応、薬局機能まで含めた“複合型クリニック” であり、そこには明確な乖離がある。

つまり国の補助金は“きっかけ”にすぎず、地域に根付く医療インフラをどう構築するかは現場に委ねられている。

補助金を得て開業することが目的化してしまえば、過去の介護施設乱立のように「短期的な成功」と「長期的な失敗」が繰り返される危険性がある。

今後の医療を左右するのは、制度や補助金ではなく、地域に最適化されたクリニック像を自ら設計する覚悟と戦略だ。

その選択こそが、医療の持続可能性を決定づけるだろう。

まとめ

-

医師数は増えても病院減少が進み、ポストはクリニックへ集中

-

2040年には「診療所ゼロ自治体」が現実化する可能性

-

補助制度は参入を促すが、経営リスクも高い

-

都市部診療報酬引き下げ論が財政難を示唆

-

「小規模」か「複合型」か、未来のクリニック像が問われている

参考文献

▼以下、参考内容/

NEROでは美容医療に関連するニュースをキャッチ次第、投稿していきます!

編集長のコメントも記載していくので、情報をトレンドキャッチしたい人はぜひお気に入りに登録してくださいね。