INDEX

「カッティングエッジ」とは?最先端の知で、未来の美を切り拓く勉強会

Cutting Edge(カッティングエッジ)とは、美容医療の最新技術にスポットを当てることはもちろん、それを世界に向けて発信する場所として企画されたクローズドな有料イベントです。各分野のトップランナーが自由な表現で正しい情報と知識を共有する勉強会として、業界内でも大きな注目を集めています。

2025年2月18日~20日の3日間にわたり、これまでと同様に東京ポートシティ竹芝にて開催されたカッティングエッジⅣ・Ⅴ・Ⅵ。

今回の開催テーマは…

2/18(火)…【第4弾】Dermatology(皮膚科)

2/19(水)…【第5弾】Injection(注入治療)

2/20(木)…【第6弾】Surgery(美容外科)

最終日となるカッティングエッジⅥのテーマは【Surgery(美容外科)】。眼瞼・鼻・輪郭・脂肪吸引・豊胸といった、各分野を牽引するトップランナー医師が登壇し、圧倒的な技術力と美を実現するためのコツを惜しみなく披露しました!

美容外科領域のスペシャリストによる各セッションをNERO編集部がレポート!

カッティングエッジⅥでは、美容外科領域のトップランナー8名が登壇されました。それぞれのセッションをご紹介します。

◆タレ目尻切開 〜単独で効果を出す、新世代の目尻切開〜

塩崎正崇先生│アマシオクリニック 院長

つり目を改善し、自然に目を外側に大きくする「タレ目尻切開」が新世代の目尻切開手術として注目される「アマシオクリニック」塩崎正崇医師。

セッションでは、目尻切開手術の新たなアプローチを解説しながら、従来の手術との違い・適応症例・リスク管理について掘り下げた内容を披露されました。

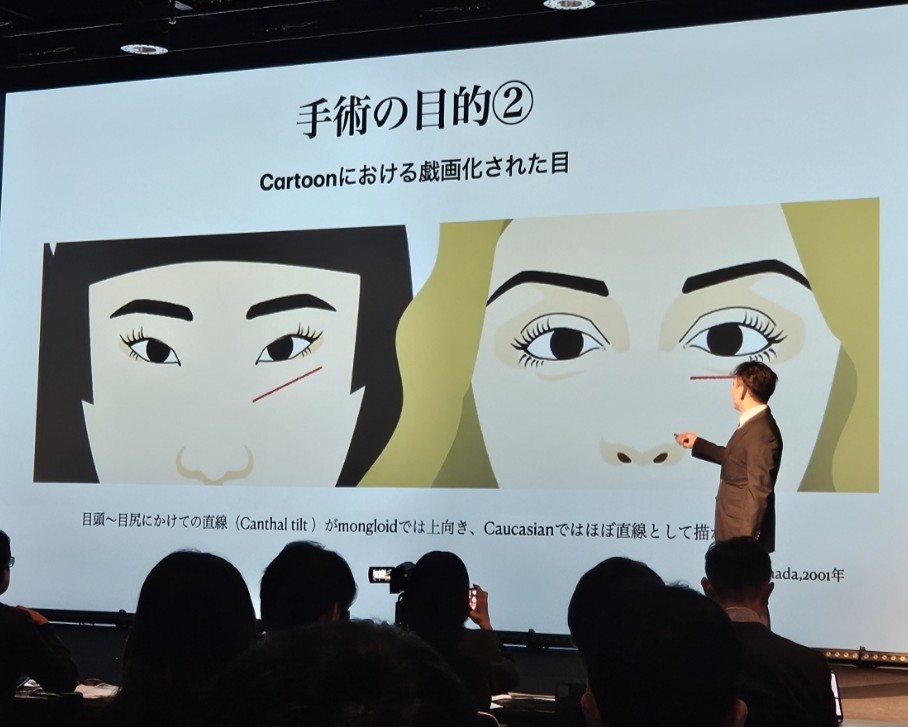

◇目尻切開の新たな視点:しっかりした変化を感じる施術を

アニメ“ポカホンタス”に代表されるアジア人のプリンセスの顔は「つり目で目が小さい」という表現をされがち…。対してヨーロッパ人のプリンセスの目は「幅広の二重まぶたで目が丸い」表現が主流。後者のプリンセスの顔立ちに憧れる日本の女性たちは、つり目を緩和する「タレ目尻メイク」を施し、大きく丸い目の印象を演出しています。

美容医療によって大きなたれ目を実現する「目尻切開」は単に目を大きく見せるだけでなく、東アジア人特有の「つり目」を改善し、タレ目にすることで、柔らかく優しい印象を与える目的があります。

しかし従来の手法では、まぶたを外側というよりも奥に向かって切っているため正面からの変化に乏しく、期待通りの効果が得られないケースが多かったそう。塩崎医師は、女性たちが施す「タレ目尻メイク」の特性を理解し、従来の術式を改良した新たなアプローチ方法として「タレ目尻切開」を提唱。

目尻の外下方の余白を、目尻切開的に拡大することを目的とした手技に注目が集まりました。

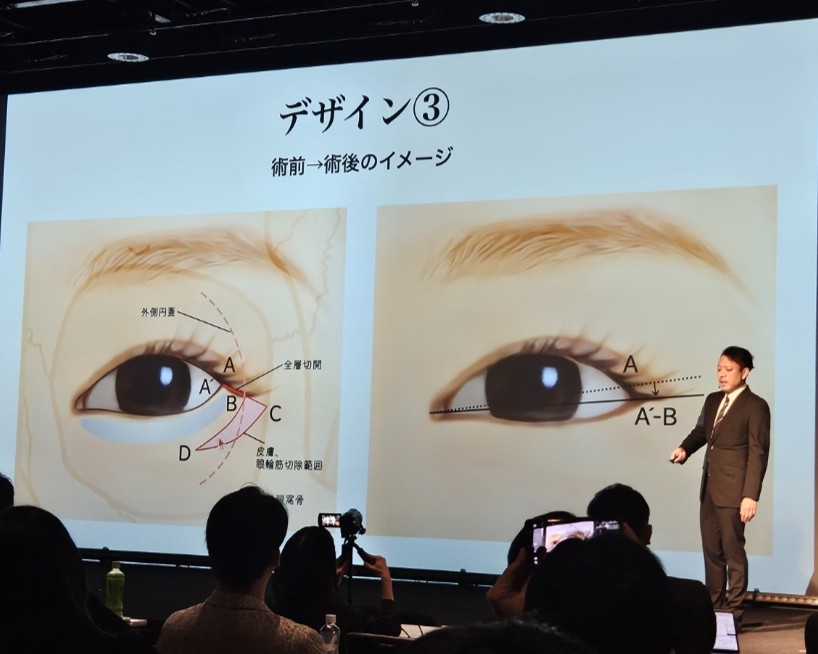

◇タレ目尻切開のデザイン決めと手術手技について

■タレ目尻切開・デザインのポイント

- デザインは体を起こした状態で実施

- A~Cの切除範囲をミリ単位で設定

- Bは粘膜が切れる範囲を考慮

- 「ちょっと切って動かす」を繰り返しながら微調整

- 男性は切りすぎると違和感が出やすいため慎重に行う

術後の腫れの少なさや傷痕の目立たなさでも、一定の評価を得る塩崎医師。麻酔~手術手技について以下のように述べられていました。

■麻酔

- 術中に目を開けていてもらうため、基本的に笑気麻酔を使用して恐怖心を軽減

- 局所麻酔は術野の反対側から打つ

- 骨膜に向けて麻酔を注入し、痛みを最小限に

■切開

- 眼輪筋と皮膚の間を慎重に切開

- 粘膜を少しずつ切りながら、目尻のカーブを調整

- 下眼瞼が過剰に引っ張られないようにバランスを取る

◇手術の限界とインフォームドコンセント時の注意点

タレ目尻切開の注意点についてもわかりやすく解説されました。

- つり目→タレ目の変化は「条件付き」

- 下眼瞼のカーブは自由に調整できない

- 露出した結膜を元に戻すのは困難

目尻に「切りしろ」がないタイプは変化量が少ない可能性があること、解剖学的に無理な切開を行うとトラブルになりやすいとのこと。

| 【塩崎正崇先生の講演総括】 ✅従来の目頭切開との違い 目尻のカーブを緩やかに調整・自然なタレ目ラインを形成 ✅手術適応の重要性 出目でつり目の患者に特に効果的 ✅デザインの工夫 目尻のカーブと下眼瞼のバランスを調整 |

患者の「自然でありながら大きな変化がほしい」というニーズにとことん応えるための術式に対し、会場からは活発に質問や共鳴の声が飛び交っていました!

▷塩崎正崇先生が院長を務める「アマシオクリニック」公式サイトはこちら

◆【コラボセッション!Session4×Session5】

・もう戻るとは言わせない 戦略的サクションリフトの真髄

浅井 智之 先生:加藤クリニック麻布 院長

・Asian Deep Plane Facelift ― 最新解剖というコンパスで迷宮を安全に切り拓く

山本 崇弘 先生:CONTOUR CLINIC TOKYO 院長

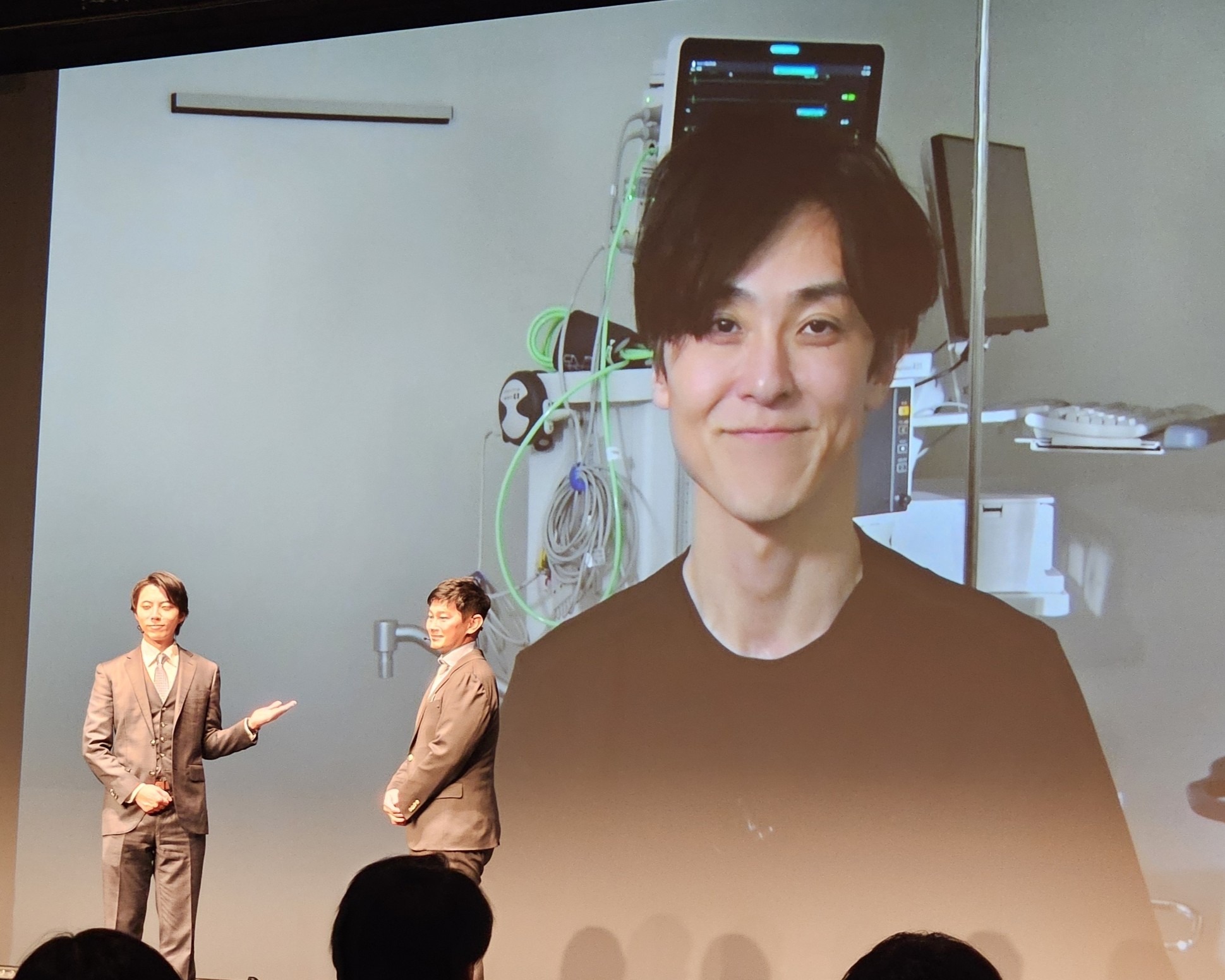

続いては、「加藤クリニック麻布」院長の浅井智之先生と「CONTOUR CLINIC TOKYO(コントアクリニック東京)」院長の山本崇弘先生のコラボセッション。

浅井先生は、脂肪吸引と糸リフトを組み合わせた最先端の技術「サクションリフト」の施術をLIVE中継で共有。さらに山本先生による、最新の解剖知見に基づいた「Asian Deep Plane Facelift(アジアンディーププレーンフェイスリフト)」を行うための講義が行われました。

美しい輪郭を実現するための最新の知識について、それぞれ一部抜粋してご紹介します。

加藤クリニック麻布 院長・浅井智之先生は、脂肪吸引の圧倒的症例数を誇り、各種小顔たるみ治療に精通する医師です。

今回のテーマは「もう戻るとは言わせない戦略的サクションリフトの真髄」。顎下や口元のもたつきなどの大幅な変化が期待できる「サクションリフト(脂肪吸引+糸リフト)」について、デザイン~術後のケアまでLIVE動画で解説されました。従来の手法との違いや適応症例、リスク管理について掘り下げた内容は必見です!

・もう戻るとは言わせない 戦略的サクションリフトの真髄

浅井 智之 先生:加藤クリニック麻布 院長

◇戦略的サクションリフトの革新(浅井先生)

「脂肪を取るだけでなく、フェイスラインをデザインする」

これは、従来の脂肪吸引とは一線を画すアプローチ。

浅井先生が手掛ける「サクションリフト」は、脂肪吸引とスレッドリフトを組み合わせることで、フェイスラインのたるみをコントロールし、持続的なリフト効果を実現するものだ。

会場には、美容外科医を中心とした参加者が集まり、LIVE手術を通じて、その手技の細部を目の当たりにした。スクリーンに映し出される映像に、皆が真剣な眼差しを向けていました!!

1. サクションリフトの基本概念

手術が始まると、浅井先生はまずフェイスラインのデザインの重要性を強調した。

「単に脂肪を取り除くだけではなく、皮膚の弾力や収縮の特性を考えながら吸引することがカギとなる」と解説。

・リガメントリリースで皮膚の自然なリフトを促す

・皮膚を剥離せずに、最適なフェイスラインを構築

・吸引のデザインを計算し、リフト効果を最大限に引き出す

モニターには、顎下の脂肪を丁寧に吸引しながら、皮膚の収縮をコントロールする映像が映し出された。

2. 施術のポイント

「脂肪をどこまで取るかではなく、どのように取るか」

この言葉の通り、単なる脂肪除去ではなく、デザインが最も重要になる。

・フェイスバンド固定(術後翌日まで)で、リフト効果を持続

・吸引の際、皮膚の弛みを考慮しながら調整

・スレッドリフトを併用し、吸引後の皮膚を適切な位置に固定

LIVE手術では、先生が手際よく糸を挿入し、皮膚をリフトしていく様子が映し出される。

編集長も「ここまで変わるものなのか…!」と驚きを隠せない様子でした!

3. 術後のデザインと仕上がり

施術が終わると、患者の顔には自然に引き締まったフェイスラインが浮かび上がった。

顎下のたるみが解消し、横顔のシルエットが劇的に変化。

「脂肪をただ取るのではなく、皮膚の動きと弾力を考慮しながら吸引することで、より自然で美しい仕上がりを実現する」と浅井先生。

この手法は、脂肪吸引の概念を進化させた新たなリフト手法として、美容外科業界からの注目を集めています。

【浅井 智之先生の講演総括】

✅ 戦略的サクションリフトは、脂肪吸引と糸リフトを組み合わせた最先端の技術

✅ 精密なデザイン・吸引の技術・糸リフトの相乗効果 により、ナチュラルかつ長期的なリフト効果を実現

✅ 患者の負担を最小限に抑えつつ、理想のフェイスラインを作る革新的な手法

「フェイスラインの最適解を導く、脂肪吸引の新境地!」

LIVE施術のスクリーンにくぎ付けになった参加者たちは、糸挿入後の見事なリフトアップ効果に驚嘆。新たなリフト技術の可能性に、会場全体が熱狂に包まれた内容でした!

脂肪吸引は学術的な文献が少ない上に、手探りで行う手術であることから学べる機会が少ないこともあって、聴衆はLIVE画面に釘付けに!さらに、糸挿入後の美しいリフトアップ効果に感動の声が上がりました。

▷浅井 智之先生が院長を務める「加藤クリニック麻布」公式サイトはこちら

◆Asian Deep Plane Facelift ー最新解剖というコンパスで迷宮を安全に切り拓くー【コラボセッション】

山本 崇弘先生│CONTOUR CLINIC TOKYO 院長

より正確・安全な骨切り治療を専門とし、数多くの輪郭の悩みを解消してきた山本崇弘先生。今回は、ディーププレーンフェイスリフトの安全性・仕上がりの満足感を高めるための手技やリスク管理方法を手術動画を交えて解説!山本先生の症例はなぜ美しいのか、掘り下げた内容となっていました。

◇なぜディーププレーンフェイスリフトである必要があるのか?

山本先生は、なぜディーププレーンフェイスリフトである必要であるのか、その理由として、持続性が高い・皮膚の劣化予防ができる・メーラーファットパッドの挙上効果が高い・SMASの損傷に対応しやすいといった利点があるためと述べられました。

しかしその一方で、手術が煩雑で時間がかかる・顔面神経損傷のリスクがあるという声も多く聞かれるため、上記を天秤にかけたうえで選んでほしいと冒頭で伝えられました。

◇ Asian Deep Plane Facelift(山本先生)

「リフトはただ引き上げるものではない。どこを剥離し、どう固定するかがすべてを決める」

山本先生のセッションでは、最新の解剖学に基づくDeep Plane Facelift の実演と解説が行われた。

映し出された映像には、極めて精密に剥離されるSMAS(表在性筋膜)の様子が。

参加者の視線がスクリーンに釘付けになる。

1. 手術手技と安全性の確保

「神経損傷を避けながら、持続性のあるリフトを実現する」

このテーマのもと、山本先生は適切な剥離レイヤーの選択について解説した。

・SMAS層の剥離は、浅めに設定することで神経損傷を防ぐ

・Cervical retaining ligamentの処理時は、Cervical br.(分枝神経)を避ける

・リガメントを適切にリリースし、顔全体のバランスを整える

「皮膚を剥がしすぎると、必要以上に伸びてしまう。それでは長期的なリフト効果は得られない」

先生の言葉には、徹底した計算と経験に基づく手技が感じられる。

2. 実際の手術手技を動画とともに解説

モニターには、切開・剥離・固定の流れが映し出される。

SMAS層を適切な位置で剥がし、リガメントをリリースする手際の良さに、会場は静まり返る。

・耳の後ろから側頭部まで15mm程度を剥離

・大頬骨筋の癒着を慎重に処理し、自然な引き上げを可能に

・頬骨膜には1針のみ固定し、強すぎる牽引を防ぐ

「ここまで細かい設計でリフトを行うのか…」

スクリーンに映る映像を前に、編集長も思わず感嘆の声を漏らす。

3. 術後の仕上がりとデザイン

手術終了後の映像が映し出されると、会場にはざわめきが広がった。

患者の顔には、極めて自然なリフト効果が見られる。

- ほうれい線が軽減され、若々しい印象に

- 顎下がスッキリし、シャープな輪郭が形成

- 表情の柔らかさをキープしつつ、しっかりとリフトアップ

ほうれい線が薄くなり、顎下のもたつきが改善されているのが一目瞭然だった。

「ここまでシャープなリフト効果が、皮膚への負担を最小限に抑えながら実現できるのは、解剖学的知識と技術の融合だ」と山本先生の手技に感動を覚えた。

| 【山本 崇弘先生の講演総括】 ✅Asian Deep Plane Faceliftの剥離の深さと固定ポイントの選択がすべてを決める ✅手術のポイント ・浅めのSMASを狙い、神経損傷リスクを低減 ・安全な剥離エリアを確保し、過剰な剥離を避ける ・Cervical retaining ligament処理時の神経分枝に注意 ✅術後の管理とフォローアップ ・術後の腫れを最小限に抑える工夫 ・自然な仕上がりを追求 ・長期的なメンテナンスとフォローアップが重要 |

今回の登壇のために100本の動画を撮り、編集されたという山本先生。輪郭形成のトップランナーでありながら、常に成長を追い求める山本先生の最新の知見は、「同業ドクターに分かりやすく情報を伝え、多くの患者さまの喜びにつなげたい」という思いにあふれていました!

▷山本 崇弘先生が院長を務める「CONTOUR CLINIC TOKYO(コントアクリニック東京)」公式サイトはこちら

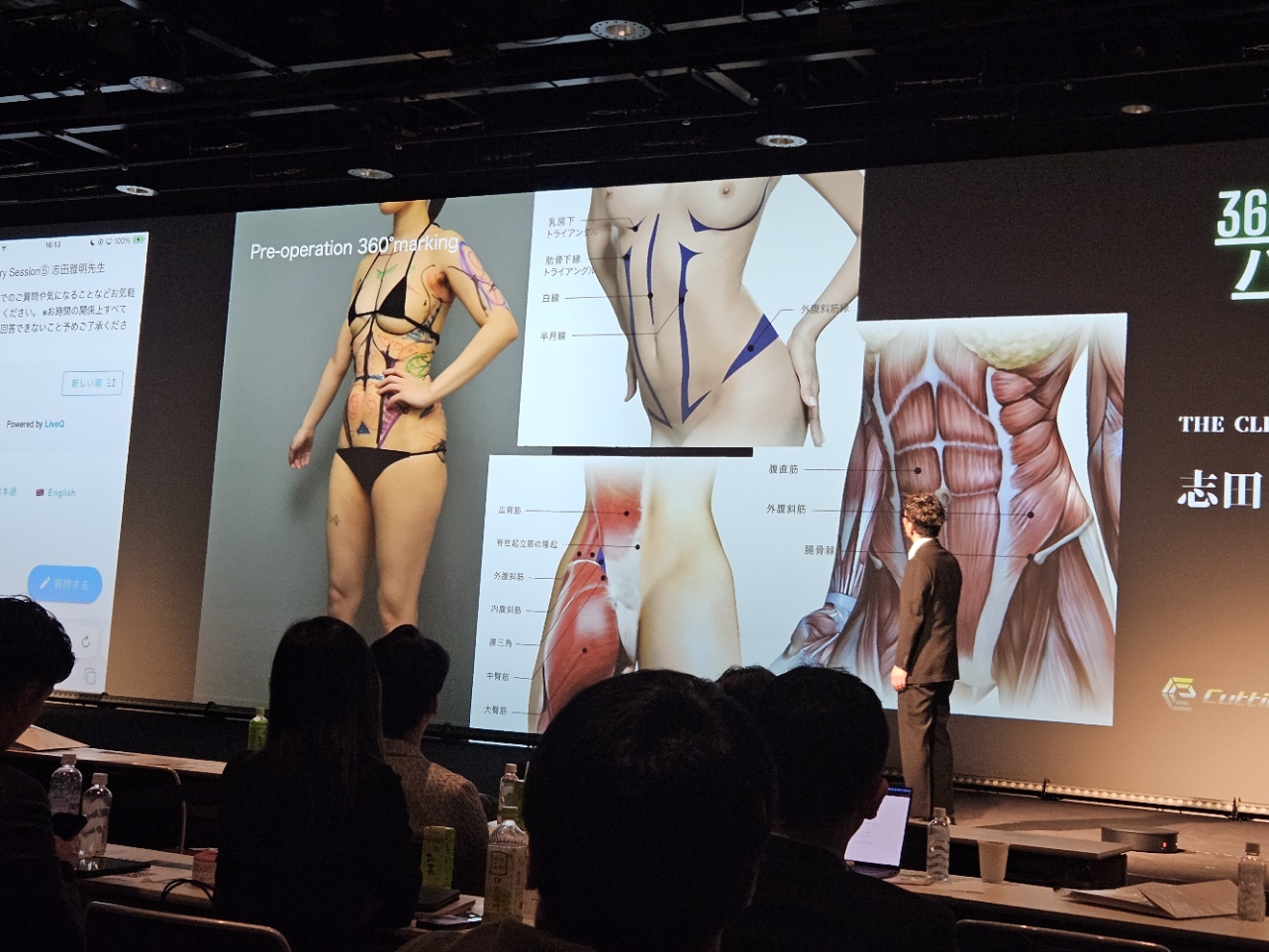

◆360°脂肪吸引からのハイブリッド豊胸

志田 雅明先生|THE CLINIC 統括院長

ボディを代表して「360°脂肪吸引からのハイブリッド豊胸」というテーマで登壇したのは、THE CLINIC 統括院長 志田 雅明医師。カッティングエッジプロデューサーの1人で豊胸の名医・小野 准平先生の熱烈なラブコールによって登壇が実現したのだとか!

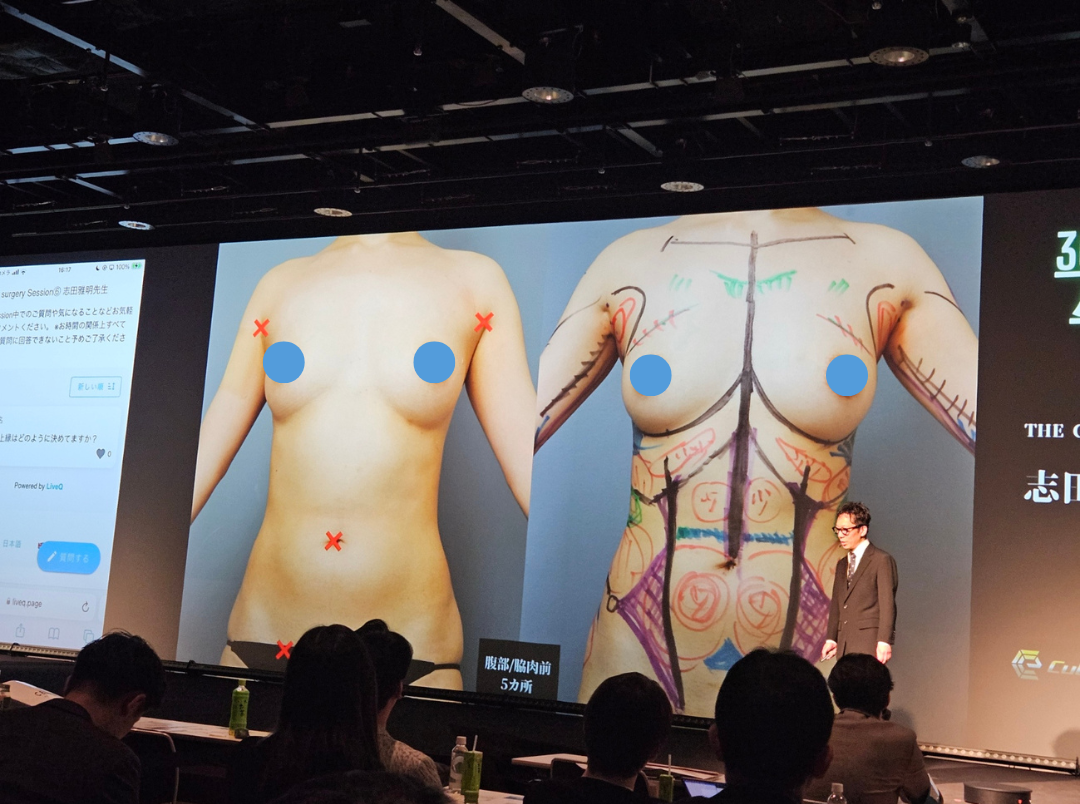

志田医師は、全身の脂肪吸引と同時に行う豊胸術の最前線「360°脂肪吸引」の概念を解説し注目を集めました。“残すべき部分は残す”デザインのポイントや脂肪の扱い、仕上がりの工夫など、脂肪吸引と豊胸の両立について深掘りした圧巻の内容は必見です!

◇ナチュラルな全体美を目指す「360°脂肪吸引」のアプローチ

まずは、術前の女性の写真を提示。身長150センチ台で胸は決して小さくはなく、脚周りは筋肉質、お腹周りにはあまり脂肪がついていないものの、二の腕の付け根に脂肪が多い印象。

患者の要望は「胸を大きく・くびれが欲しい・もっと細身になりたい」とのこと。スライド右側には理想とするモデルの写真が添えられています。

“この方を笑顔にするにはどうすればいいでしょうか?”という問いかけから、志田先生のセッションが始まります。

◇診察時のポイント

美容外科医としては、写真の女性が本来持っている魅力「引き締まったヘルシー感」を残しながらも不要な脂肪は取り除きたい…。志田医師は下記のポイントを押さえながら診察し、残すところ・取り除くところを探っていくといいます。

- 背中の脂肪の厚みを確認

- 脇周りの脂肪も細かくチェック

- 良い部分を残しつつ、不要な脂肪を適切に除去

- 過度な吸引は色素沈着を引き起こすため、慎重に調整

ポイント:脂肪吸引は「取りすぎる」のも問題!残すべき部分とのバランスを考慮することで、なめらかな仕上がりになる。

◇「取る」だけじゃない、美しさをつくる脂肪吸引

多くの患者は「細くしたい」と願うが、それだけではバランスの取れた美しいボディラインは生まれない。

ポイントは「どこを取るか」ではなく「どこを残すか」にある。

✅ くびれは強調しつつ、ヒップラインの丸みを残す

✅ 二の腕の根元は程よく残し、腕が長く見えるように調整

✅ 肩甲骨下の脂肪を整え、後ろ姿に立体感を演出

ナビゲーター:「患者の希望がモデルのように細身な場合は?」

志田先生:「女性らしさがなくならないよう、曲線を意識してバランスを取ります」

志田先生の手技は、単なる「脂肪の削ぎ落とし」ではなく、曲線と陰影を計算しながらボディラインを形成することにあるという。

◇ハイブリッド豊胸──「ナチュラルなボリューム感」を実現

ハイブリッド豊胸とは、バッグと脂肪注入を組み合わせた施術。

ただ大きくするのではなく、柔らかさや形の自然さを重視するのが特徴だ。

✔ 乳頭間距離や皮膚の伸びを考慮し、250ccのバッグを選択

✔ 脂肪注入は3つのゾーンに分け、均等に配置してナチュラルな丸みを形成

✔ バスト全体のバランスを見ながら微調整し、左右対称にデザイン

💬 ナビゲーター:「バッグのサイズはどうやって決めるんですか?」

💬 志田先生:「乳頭間距離と皮膚の伸びを見ながら、最適なサイズを決定します。」

バストを大きくしながらも、全身との調和を大切にすることが重要だと語る。

◇仕上がりを決める「術後のケア」

◇仕上がりを決める「術後のケア」

脂肪吸引後の固定と圧迫は、最終的な仕上がりに大きく影響する。

「手術でどれだけ綺麗に吸引しても、術後の管理が甘いと美しいラインは出ません」と志田先生。

術後のポイントは?

✔ スポンジ圧迫固定を1ヶ月間継続し、皮膚の密着を促す

✔ 術後1日目・3日目・7日目・14日目と段階的にフォローアップ

✔ 「皮膚・筋膜・心筋膜の癒着を適切にコントロールすることが、美しい仕上がりにつながる」

圧迫管理を徹底することで、より長期間にわたって美しいボディラインを維持できるという。

終盤には…なんと今回症例モデルとなった女性が登場!術後2ヶ月の仕上がりを生で披露し、拍手が巻き起こりました。

小野先生が触れたところ、ごわごわ感が一切ない皮膚のなめらかな質感に感嘆された様子。自然な胸の谷間とわずかに浮き出たあばら、腹部のアブクラックス形成が良いバランスで組み合わさった、360°の全体美が表現された志田先生の見事な症例でした。

| 【志田 雅明先生の講演総括】 ✅360°脂肪吸引は、脂肪の配置を考慮しながら、適切なデザインで行うことが重要 ✅過度な吸引は避け、色素沈着のリスクを抑えつつ、なめらかな仕上がりを目指す ✅ベイザー脂肪吸引とエンブレイスを組み合わせることで、より高精度なボディデザインが可能 ✅術直後の仕上がりが数ヶ月後の結果に直結するため、精密な施術が求められる |

▷志田 雅明先生が統括院長を務める「THE CLINIC(ザ クリニック)」公式サイトはこちら

◆機能と美の両立:鼻の通りと美しさを両立する外鼻形成の最前線

鉄鑠先生│医療法人社団SUNSET ゼティスビューティクリニック 理事長

鼻形成の症例数国内トップクラスを誇る「医療法人社団SUNSET ゼティスビューティクリニック」理事長 鉄 鑠先生が登場!美容医療市場の拡大に伴い、解剖学的・機能的な配慮が不足した手術も増えている昨今。5回・10回と、繰り返し鼻の手術を受けざるを得なくなった患者が鉄医師のもとに多く訪れているといいます。

鉄医師は今回のセッションで、複数回の手術歴がある症例に対し、解剖学的アプローチと再建手技を駆使して行う鼻形成の最前線について解説。難症例を美しく仕上げる鉄医師の革命的な技術力、そして日本における美容医療の課題について浮き彫りになる登壇でした!

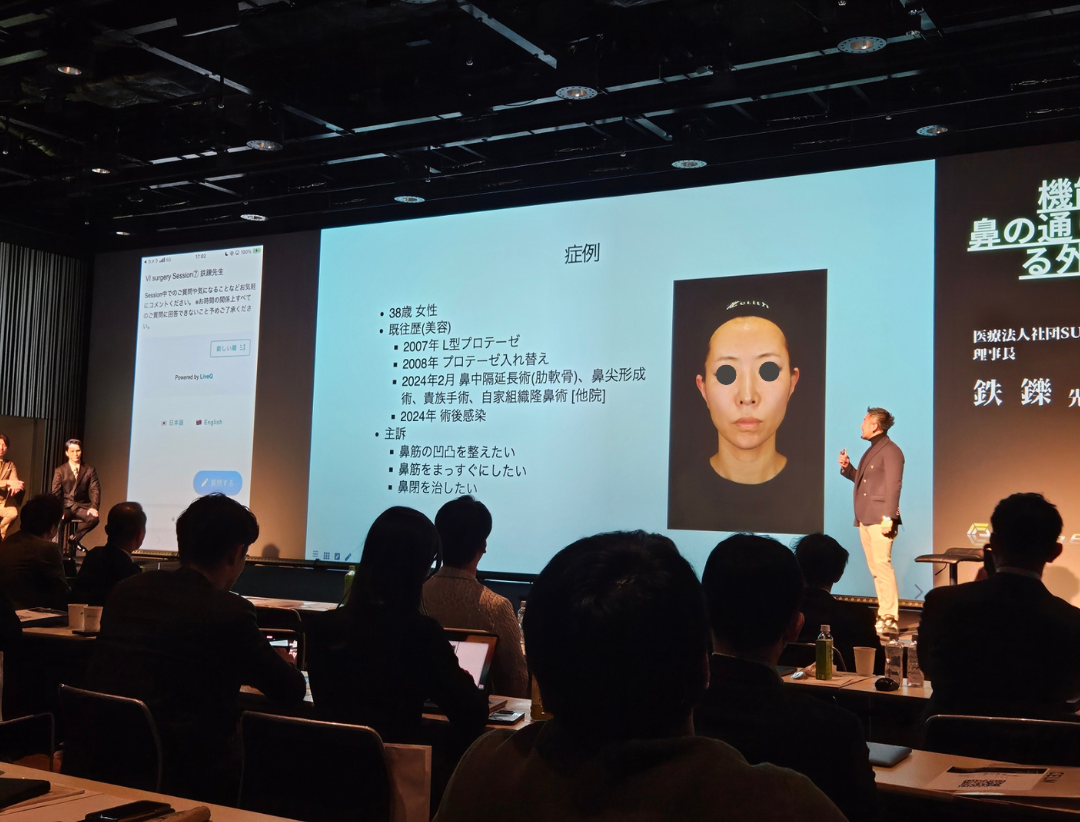

◇鼻の再建手術:症例概要

鉄医師が映し出したのは、プロテーゼ挿入・入れ替え後に、鼻中隔延長術・鼻尖形成術・鼻翼縮小術・自家組織移植の手術を繰り返し、術後感染を経験した女性の症例。

鼻詰まりと曲がった鼻筋の処置を希望し、クリニックを訪れたといいます。

鉄医師がこの難症例に取り組むにあたって課題となったのが、複数回手術による正常構造の破綻・感染の既往に伴う組織状態の悪化・鼻中隔の著しい湾曲による形態及び機能の問題・採取した肋軟骨の質が悪く、量も限定的という点。

◇鼻の再建手術:手術手技

再手術症例においては解剖学的知識と緻密な計画が不可欠として、鉄医師は、以下の方法でこの難症例にアプローチしたそう。

◇修正手術のポイント

「単にグラフトを追加するだけでは、解決できないケースが増えている」

鉄先生が特に注目したのは、再手術における既存の軟骨・組織の扱い方だった。

1.再手術での軟骨採取

✔肋軟骨の選択と採取

- 以前の手術で7番の肋軟骨が使用されていたため、6番の肋軟骨を採取

- 骨化が進んでおり、メスでの切開が困難な状態だった

- 気胸のリスクを考慮し、慎重に採取

✔既存グラフトの活用

- 以前の手術で移植された軟骨が大きく湾曲していたため、新たな軟骨での補正が必要だった

- ただし、「グラフトを全て除去するのではなく、再利用できるものは最大限活かす」という判断

- 再手術におけるグラフトの剥離・保存が重要なポイント

2.骨の湾曲と鼻閉の改善

✔CTスキャンで確認された大きな骨の曲がり

- 左鼻腔内のスペースを狭め、呼吸を妨げる要因となっていた

- 単なる矯正ではなく、骨棘の処理を慎重に行う必要があった

✔鼻中隔軟骨の欠損とその対応

- 既存の鼻中隔がほぼ残っておらず、修正の難易度が高かった

- 新たに肋軟骨を使用し、鼻中隔を再構築

ナビゲーター:「ここまで大きく湾曲していると、完全に矯正するのは難しいですね?」

鉄先生:「その通りです。強度を維持しながらも、過度な矯正を避けることが重要です。」

◇修正手術のアプローチ

鉄先生は、過去の手術で失われた構造を再建し、機能と審美性を両立させるため、以下の3つのステップで修正手術を行った。

- 鼻中隔の再建:6番の肋軟骨から3cmのブロックを切り出し、中央に固定。過度な矯正を避け、自然な形を維持。

- スプレッダーグラフトの配置:左右のバランスを整え、片側の厚みを微調整しながら無理のない補正を実現。

- 鼻先の補正:既存グラフトを活かしつつ、新たな軟骨で補強。鼻先が下がらないようエアプロジェクショングラフトを追加。

◇術後の経過と患者の反応

術後1週間で鼻閉が大幅に改善。「夜の睡眠の質が向上し、呼吸がスムーズになった」と患者も実感。

💬 鉄先生:「鼻の通りはどうですか?」

💬 患者:「呼吸が楽になりました。逆に違和感を感じるくらいスムーズです!」

術後CTでも骨の曲がりが改善され、1ヶ月後のフォローアップでは鼻呼吸スコア(0点が理想)が40点→6点まで改善。

「見た目だけでなく、呼吸機能の向上も実感できる手術だった」と総括された。

術後1週間ということでしたが、「鼻詰まりと鼻筋の違和感が劇的に改善しました!」とのお話。むくみは多少残っているとのことでしたが、左右差もなくなり美しい鼻筋に仕上がっています。

| 【鉄 鑠先生の講演総括】 ✅鼻中隔延長による機能回復→鼻の通気性向上 ✅再手術症例における組織管理→瘢痕・癒着を考慮したアプローチ ✅審美と機能のバランス→鼻筋のラインと通気性を両立 ✅自家組織の適切な活用→耳介軟骨と筋膜を活用し、なめらかな仕上がりに |

非常にシリアスな難症例でしたが、以前の手術を行った医師を否定することなく、むしろリスペクトを示しながら、自らが実施した再建術について語る鉄先生。合間にはゆったりとしたBGMを挟んで聴衆を和ませながら、多くの質問を引き出し「大変勉強になりました」という声がドクターから上がりました。機能と美の両立を追求するための高度な知見とともに、温かな人柄がうかがい知れた登壇でした!

▷鉄 鑠先生が理事長を務める「zetith beauty clinic(ゼティスビューティークリニック)」の公式サイトはこちら

◆Preservation Rhinoplastyによる新たな鷲鼻治療

長尾 真治先生│THE ROPPONGI CLINIC六本木院 院長

国内外の学会に登壇し、2021年に「注目すべき世界の美容外科医トップ21」に選出された経歴を持つTHE ROPPONGI CLINIC 六本木院の長尾真治先生が登場!

テーマは「Preservation Rhinoplastyによる新たな鷲鼻治療」。前セッションで会場を盛り上げた鉄鑠先生とともに、最新の鼻整形技術について講義されました。

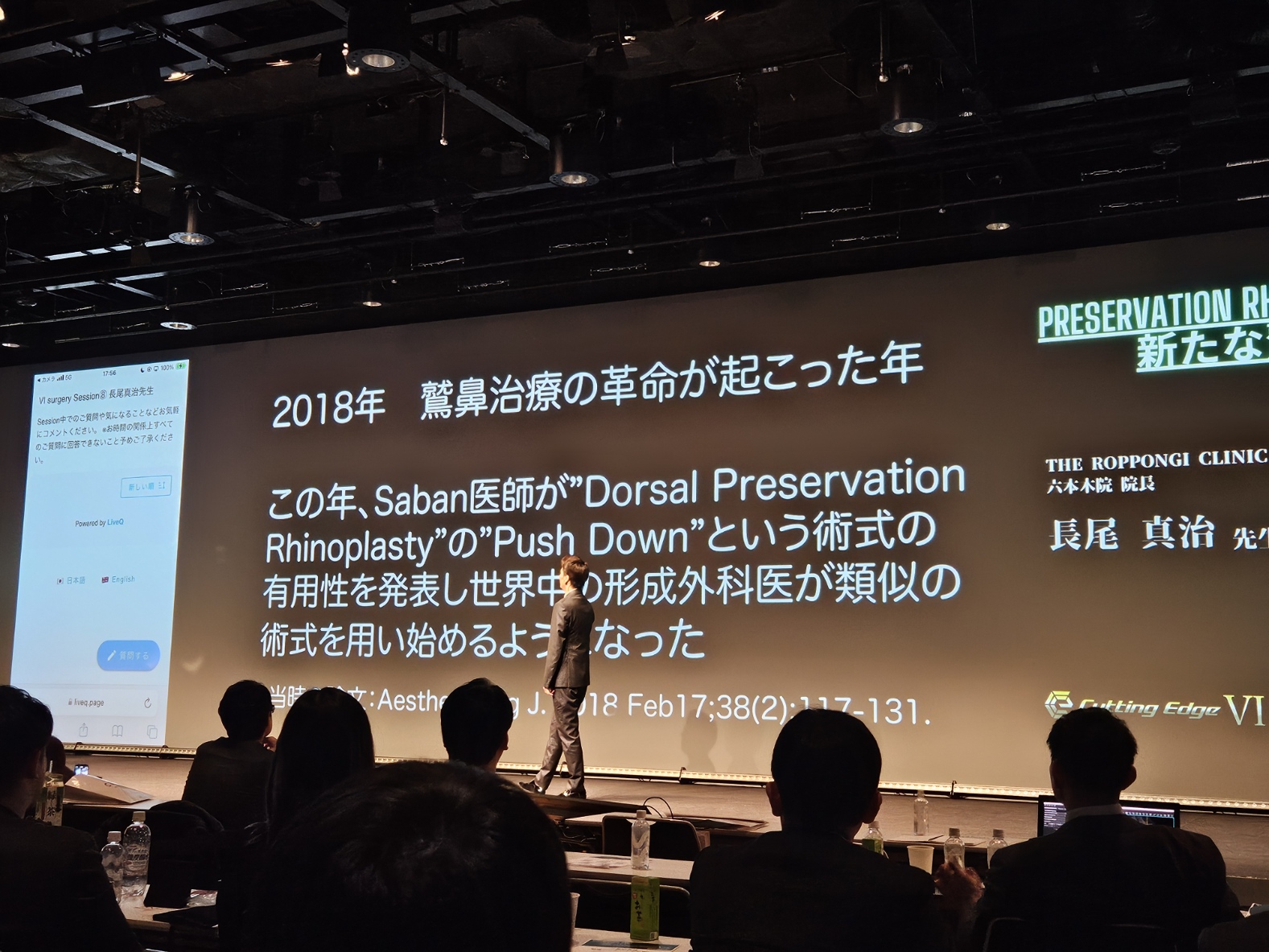

「Preservation Rhinoplasty(プリザベーション ライノプラスティ)」は従来の骨削りによる鷲鼻修正と異なり、可能な限り元の鼻の構造を温存しながら整えるという手法。ナチュラル志向の患者のニーズに応える最新手法に注目が集まりました!

◇Preservation Rhinoplasty:これまでの鷲鼻治療との違い

従来の鷲鼻治療は鼻筋を削って形を整えていましたが、これでは元の鼻が持つ美しさを失ってしまうという側面があったといいます。対して「Preservation Rhinoplasty」は、鷲鼻の出っ張りを保持したまま、“だるま落としのように”中に沈み込ませ、小さく整える鼻形成術。術後の仕上がりがより自然で美しく、ダウンタイムの短縮も期待されることから、すでに北米を中心に認知が高まっていることを強調しました。

◇Preservation Rhinoplastyの術式

長尾先生は、具体的な術式として 鼻骨切り と 鼻中隔切除 の2種類を紹介。この2つの技術を組み合わせることで、鷲鼻をなめらかに整えつつ、自然な仕上がりを実現できるといいます。

■鼻骨切りの方法

Push Down:鼻骨全体を押し下げる方法

Let Down:部分的に骨を削り、全体の高さを調整する方法

■鼻中隔切除のアプローチ

Low Strip:鼻中隔軟骨の下部を除去

High Strip:より高い位置で軟骨を切除

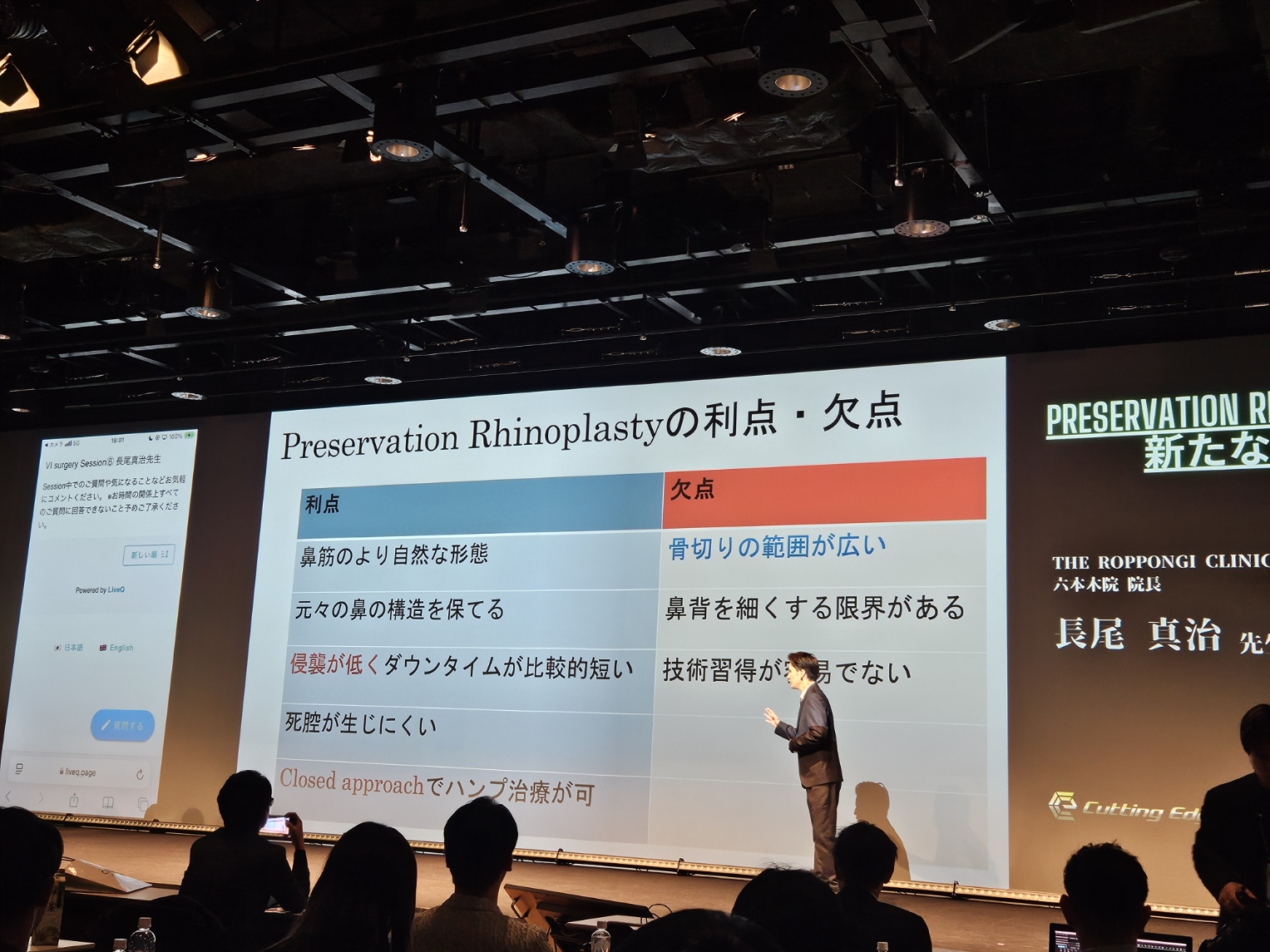

◇Preservation Rhinoplastyの適応と利点・欠点

Preservation Rhinoplastyのアジア人への適応、メリット・デメリットについては以下のとおりです。

■適応するケース

- 骨性斜鼻の改善が必要な症例

- 鼻骨や外側鼻軟骨の頂点の形が整っている症例

- 鼻根の高さが不足していない症例

■メリット

- 鼻筋がより自然な形態に仕上がる

- 元々の鼻の構造を最大限温存

- 侵襲が低く、ダウンタイムが比較的短い

- 手術後の死亡リスクが低い

■デメリット

- 骨切りの範囲が広い場合がある

- 鼻背を細くする限界がある

- 技術習得が難しいため、熟練が必要

| 【長尾 真治先生の講演総括】 ✅1887年には報告されていた手法だが、2018年から世界中で採用され始めた ✅従来の骨削りとは異なり、鼻の本来の構造を温存する ✅「Push Down」「Let Down」などの技術で、より滑らかな仕上がりを実現。 ✅ダウンタイムが短く、術後の合併症リスクが低い |

Preservation Rhinoplastyの概念から具体的な術式、適応症例まで詳細に共有された長尾先生のセッション。整形感のないナチュラルな仕上がりを求める日本人にとって、大変魅力的な選択肢であることがドクターたちに伝わり、予定時間をオーバーするほどの活発な質疑応答につながりました。日本の患者に良質なPreservation Rhinoplastyを提供するべく、今後も研究と実践を重ねるという長尾先生。鼻整形の新たな時代の訪れを感じました!

▷長尾 真治先生が院長を務める「THE ROPPONGI CLINIC 六本木院(ザ ロッポンギクリニック)」公式サイトはこちら

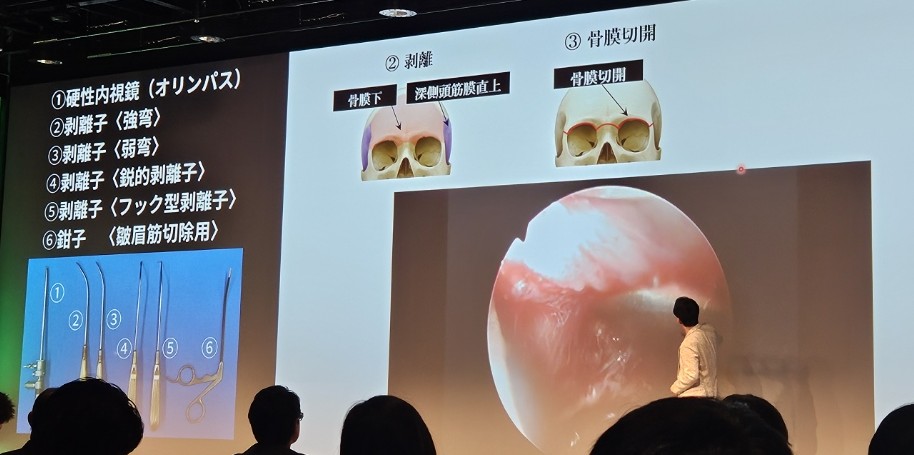

◆前額リフト:切開法と内視鏡法 〜最適な術式と理想の結果を追求して〜

永井 宏治先生│リッツ美容外科 副院長

前額リフトのエキスパートとして知られる「リッツ美容外科」副院長 永井宏治先生。近年、若返り手術の中でも額のリフトアップに対する関心が高まっており、より自然で持続性のある結果を求める患者が増加しています。本セッションでは、「どのようにして前額リフトを最適化し、患者に理想の結果を提供するか」に焦点が当てられました。

◇前額リフトの手術概要

※本レポートでは、手技の流れやポイントを中心にお伝えしており、すべての工程を網羅しているわけではありませんのでご容赦ください。

まずは、前額リフトにおける「切開法」と「内視鏡下法」の術式の違い・手術目的・適応について解説があり、それぞれの症例が提示されました。

1.前額切開リフトのポイント

切開法では生え際または頭皮内に沿って切開を行い、皮膚と骨膜を剥離しながらリフトアップします。骨膜下の剥離を行うことで、組織の安定性を保ちつつ、長期的なリフト効果を実現。骨膜下に切開することで、内部の組織を適切に調整し、リフト時の均一な牽引を可能としているといいます。

2.内視鏡下前額リフトのポイント

内視鏡技術を用いることで、切開を最小限に抑えながら前額のリフトアップを実施。特に低侵襲でダウンタイムを短縮できる点が特徴です。

術式の解説でイメージを捉えたあとは、実際の動画を流しながら手術方法についてくわしい講義がありました。永井先生のスピーディーかつアグレッシブに剥離を行う様子に、聴衆からは感嘆の声が!質疑応答もたくさんの手が挙がりました。

| 【永井 宏治先生の講演総括】 ✅前額リフトの最適なアプローチ ・切開法:骨膜下の剥離により長期的な効果 ・内視鏡法:低侵襲でダウンタイムを抑えたリフト ✅剥離のエンドポイントの決定 可動性と組織の動き を確認しながら、過不足のないリフトを行う ✅固定技術 チタンスクリューとナイロン糸を併用することで、持続性のあるリフトを実現 |

高い技術力を駆使していることがよく分かる手術動画は、圧巻の一言でした。

▷永井 宏治先生が副院長を務める「リッツ美容外科」の公式サイトはこちら

◆安定しないリザルトにバイバイ ~pretarsal二重切開~

中村 優先生│城本クリニック豊橋院 院長

中村 優先生は、二重切開をはじめとする目元手術、鼻形成・たるみ・輪郭形成などに精通する注目の美容外科医です。今回の登壇では「今までの二重切開の結果に不安定性を感じませんか?」という問題提起からスタート。二重の安定性が増す手法「pretarsal(プレターザル)二重切開」ついて、麻酔から調整までをライブサージャリー形式で解説されました。

中村先生が二重切開の結果に不安定性を感じる原因として挙げたのが、切開幅の予測の難しさ・患者との希望とのギャップ。

・切開ラインが食い込むことで予想外の仕上がりになることがある

→ プレターザル切開を行うことで、二重の安定性が増し、再発のリスクを低減させる。

・幅広の二重を希望しても、切除量が大きすぎると仕上がりが思ったようにならない

→ 6mmの切除を行うと、希望の二重幅に対してギャップが生じることがあるため、4mm切除が一般的だが、患者に適した切除量を見極めることが重要。

との見解を示しました。

◇ライブサージャリー:プレターザル二重切開

※本レポートでは、手技の流れやポイントを中心にお伝えしており、すべての工程を網羅しているわけではありませんのでご容赦ください。

中村先生は、普段二重テープで二重まぶたを作っている患者に対し、希望する「幅広平行二重」のデザインを施す手技を披露しました。

内容は一部

1. 麻酔:痛みを最小限に抑える工夫

手術の第一ステップは、4ccの局所麻酔を片目ずつ慎重に注入することから始まる。

中村先生は、まつげの際に重点的に麻酔を入れることで、術中の不快感を軽減する工夫を施した。

✔ 麻酔のポイント

・深く打たないことを意識し、皮膚を軽く引っ張りながら注入。

・麻酔時の痛みを最小限に抑え、患者への負担を軽減する工夫を施す。

2. 切開:デザイン通りに美しく仕上げる

デザインに沿って切開を行い、皮膚を慎重に剥離。

✔ 剥離のポイント

・電気メスを用い、眼輪筋直下の適切な深さまで剥離。

・万が一、手術中に眼瞼下垂が発生した場合は、挙筋腱膜を適切に縫い戻して補正する。

3. 縫合と仕上げ:バランスの確認と調整

切開後の仕上がりを患者自身の目の開閉で確認しながら、左右のバランスを微調整。

✔ 仕上げのポイント

・目を開けた状態で左右差や食い込みの強さをチェック。

・縫合しながら繰り返し確認し、理想の二重ラインを形成。

二重切開術は、単に「切って縫う」手技ではなく、まぶたの状態や患者の希望に合わせた微調整が成功の鍵となる。

特に「幅広平行二重」の形成では、切開ラインのデザイン、適切な剥離層、そして繊細な縫合技術が仕上がりを左右する。

ライブサージャリーを通じて見えたのは、「美しさは細部に宿る」ということ。

中村先生の精密な手技と調整のプロセスに、会場の医師たちも真剣な眼差しを向けていた。

| 【中村 優先生の講演総括】 ✅pretarsal二重切開はデザインと切開幅の選定が重要 →患者の希望に合わせた適切な切除量を決める ✅食い込みの調整 →目の開き具合や食い込み具合を調整して自然な仕上がりに ✅麻酔と手技の正確さ →局所麻酔を的確に打ち、痛みを最小限に抑えながら作業を進める |

会場から寄せられた「切開したラインが予測できないことが多い」という質問に対しては、テニスのボールを例にしたユニークな説明で答えた中村先生。患者の希望に合ったラインを提供するためには、「MIX型デザイン」が有効だということです。

安全かつ安定した二重切開を実現するために、真摯に施術に向き合う姿勢が印象的でした。

▷中村 優先生が院長を務める「城本クリニック豊橋院」の公式サイトはこちら

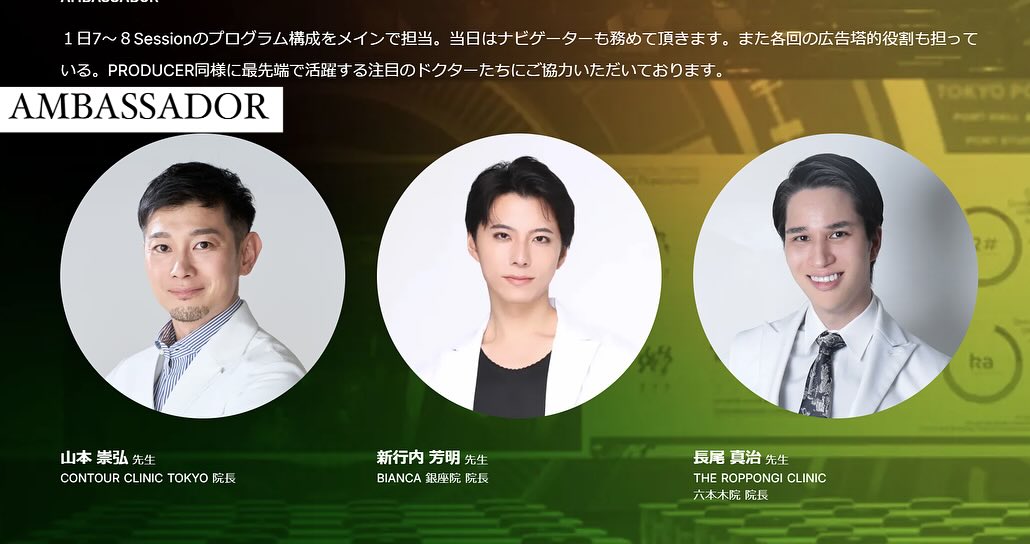

アンバサダーは美容外科治療で業界をリードする著名な医師3名!

カッティングエッジⅥのアンバサダーは、美容外科の各分野でスペシャリストとして活躍する3名の医師。アンバサダーとしてプログラム構成から携わり、当日はナビゲーターとして満足度の高い空間を作り上げていらっしゃいました。

●山本 崇弘医師|CONTOUR CLINIC TOKYO 院長

骨切り治療の名医として知られる形成外科医・美容外科医。輪郭形成術のほか、美容皮膚治療や審美歯科治療など、幅広いアプローチで患者の美をサポートしている。今回は登壇者としてもステージに立ち、高い発信力で聴衆を魅了。

▽山本 崇弘先生のNERO独自インタビューはこちら

●新行内 芳明医師|BIANCA 美容外科指導医

鼻・目・豊胸など、高度な技術を要する手術を得意とする形成外科医・美容外科医。高い美的センスで、患者の洗練された美しさを引き出すことを信念としている。BIANCAでは美容外科指導医として、知識と医療技術を共有。

●長尾 真治医師|THE ROPPONGI CLINIC 六本木院 院長

ドイツで生まれ、アメリカ・日本で幅広い医療分野の経験を積んだ後、美容の道に。鼻整形の優れた技術を持つことで知られる。今回は登壇者として「Preservation Rhinoplasty」という新たな鼻整形の技術をステージで披露した。

次回のカッティングエッジも見逃せない!

連日満員御礼!3日間で計600名の医療従事者の方々が足を運んだ2025年2月18日(火)~20日(木)のカッティングエッジ。第6弾の【Surgery(美容外科)】の模様を一部ご紹介しました。美容外科の各分野で、高い技術力を持つトップランナー医師がアンバサダー・登壇者として集結し、最新技術や研究成果を披露して大盛況となった最終日。「明日から実践できる知識や手技を吸収しよう」という聴衆の熱気が伝わる現場でした。NEROは今後もカッティングエッジの動向を追いかけ、皆さんに新しい情報をシェアしていきます。

▽カッティングエッジⅣ「Dermatology」~皮膚科編~のレポートはこちら

▽カッティングエッⅤ「Injection」~注入治療編~のレポートはこちら

この記事を読んだあなたにおすすめの関連記事

・当サイトは、美容医療の一般的な知識をできるだけ中立的な立場から掲載しています。自己判断を促す情報ではないことを、あらかじめご了承ください。また、治療に関する詳細は必ずクリニック公式ホームページを確認し、各医療機関にご相談ください。

・本記事は、執筆・掲載日時点の情報を参考にしています。最新の情報は、公式ホームページよりご確認ください。

・化粧品やマッサージなどが記載されている場合、医師監修範囲には含まれません。